Le 28 juin 1962, Jonas Mekas écrit cette question : « Pourquoi s’angoissent-ils au prétexte que je ne suis pas un critique de cinéma ? ». Nous n’essaierons donc pas, ici, de répondre à cette question, ni de comprendre ce qu’est Jonas Mekas s’il n’est pas critique de cinéma. Simplement, nous chercherons en quoi il se distingue de la critique — qu’elle soit new-yorkaise ou non.

Jonas Mekas, au fil des années, des écrits, des films, s’est construit peu à peu une image laissant une trace dissimulée, enfouie sous de nombreuses autres plumes, caméras. De sa plume tantôt dénonciatrice, parfois insultante, ou bien, élogieuse à l’égard de films et cinéastes qu’il adule (Grégory Markopoulos, Stanley Brakhage, Jean Renoir, Andy Warhol…), il parvient à créer une oeuvre « critique » majestueuse dans laquelle il ne mâche pas ses mots : rien n’est gardé secret. Le Movie Journal, prenons cet objet d’étude, n’est pas une simple recension des articles qu’écrivit Jonas Mekas dans le Village voice (journal hebdomadaire New-Yorkais dans lequel il écrivit de 1950 à 1971), il est aussi la Pensée de l’artiste ; nous lisons d’une part des textes journalistiques, mais aussi des anecdotes, des entretiens importants, majoritairement en compagnie de cinéastes auxquels il voue une véritable passion — tant amicale que cinématographique d’ailleurs.

Toutefois, la vie de Jonas Mekas ne débute pas lorsque le journalisme et le cinéma viennent à lui. Bien avant d’arriver dans les rues de New-York, d’acheter sa première caméra Bolex, il vit l’enfer. Né en Lituanie, dans le village de Semeniškiai (commune dans le nord du pays), chassé ensuite par les troupes soviétiques, il se retrouve dans un camp de travail de l’Allemagne nazie. C’est après la guerre qu’il décide d’étudier la philosophie dans l’université de Mayence en Allemagne. Puis, à la fin des années 1950, il est jeté par l’ONU à New-York. Jonas et son frère, Adolfas, s’installent dans un quartier de Brooklyn, Williamsburg. À eux maintenant de s’émanciper dans les rues foisonnantes de l’arrondissement, dans un atmosphère que tout oppose aux paysages naturels, calmes, agréables et au sentiment familial de la Lituanie, qu’il filmera en août 1971 et que l’on découvrira en 1972, dans Reminiscences of a Journey to Lithuania.

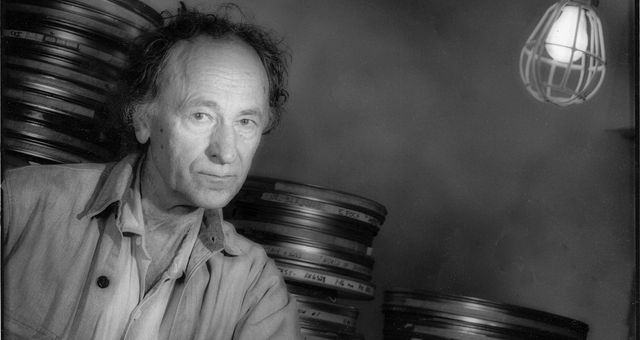

Photo personnelle © Erwan Mas

L’envie d’écrire de Jonas Mekas ne naît pas lors de son arrivée à Brooklyn, elle apparaît bien avant, ou pour être précis, peu auparavant les tragiques événements qui l’emmenèrent dans les camps de travail du IIIe Reich. Lesquels l’éloignèrent de cette ambition, de sa plume. C’est pourtant une fois aux États-Unis en 1949, installé, et son indépendance prise, qu’il s’entretient avec Jerry Tallner, qui tient le Village Voice, pour fonder une rubrique cinéma dans ce journal qui n’en a pas. Le 12 novembre 1958, le premier article de Jonas Mekas est publié : il entame sa carrière journalistique ainsi que la rubrique cinéma du Village Voice. La première ambition du jeune auteur est de devenir critique de films « sérieux » — pour reprendre son terme qu’il met lui-même entre guillemets dans l’avant propos de son recueil de textes —, pourtant au fur et à mesure de ses écrits, l’écriture critique lui échappe pour arriver à une forme parfois plus théorique, voire plus dénonciatrice. Lui-même se considéra comme un « touche à tout », jusqu’à endosser une casquette de « ministre de la défense en charge de la propagande du Nouveau Cinéma », et d’assassin de l’industrie hollywoodienne.

⁂

Jonas Mekas choisit, pour débuter son Movie Journal, d’insérer un court article qu’il écrit le 4 février 1959, soit quelques mois après la publication de son premier article. Le titre est clair, l’ambition, l’intention tout autant, l’auteur intitule son article « Appel en faveur d’un déréglement de tous les sens au cinéma », sonnant comme un sentiment de la célèbre phrase de Marx appelant à l’unisson de tout une classe, « prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! ». Un appel, non pas à l’aide, mais plutôt à la révolte qu’entretient l’auteur, et plus tard en tant que cinéaste, contre une forme de conventionnalité forcée dans le cinéma. Ce n’est pas pour rien que Mekas choisit ce texte comme ouverture puisque l’on comprend alors que nous ne lirons pas seulement un ensemble de critiques, mais plutôt un manifeste pour un cinéma, le manifeste d’une lutte, un ensemble de lettres à l’attention de lecteurs attentifs à l’essor du cinéma, à son extension. Jonas Mekas n’interpelle pas son lecteur par une adresse directe, comme il a pu le faire lors de ses correspondances filmées avec José Luis Guérín lorsqu’il commençait ses lettres avec « Dear José Luis Guérín… ». Au contraire, ce 4 février 1959, Jonas Mekas utilise plutôt un ton direct, un « nous » généralisant un ensemble de protestataires, de manière à amener ses lecteurs avec lui dans une aventure pour le « déréglement complet de tous les sens officiels du cinéma ». Par ce ton direct, cette attaque frontale, Mekas démarre une carrière, non pas de simple critique de film, mais critique du Cinéma, dans son sens, disons, industriel.

⁂

Comme François Truffaut a pu l’être dans les Cahiers du Cinéma à l’égard de certains films, Jonas Mekas se montrait excessivement enragé à l’encontre de critiques new-yorkais. Constamment à contre-pied de ces derniers, les goûts de Mekas penchent majoritairement vers le cinéma dit underground et parfois vers les films de nos amis de la Nouvelle Vague; ce fut le cas avec Paris nous appartient (Jacques Rivette, 1961) que l’auteur qualifie comme étant peut-être, le « meilleur film » du mouvement. Il n’exprime pas cette prise de position dans une critique à proprement parlé, centrée sur ce film, mais dans un article qu’il nomme À la recherche de films dans le Vermont, sur le même principe qu’un écrit parmi les pages d’un journal intime, et toujours publié dans le Village Voice.

Jonas Mekas n’en reste pourtant pas là avec la critique (qu’elle soit new-yorkaise ou non par ailleurs) puisque, dans un texte satiriquement morbide : Six notes sur les façons d’améliorer le cinéma commercial, il écrit une courte notice dans laquelle il échafaude un plan pour fusiller des critiques. Entre coups de gueule et engagement, les écrits de Mekas pour le Village Voice diffèrent d’une critique traditionnelle pour toucher à une théorie inféconde sur un cinéma underground en peine à se rendre tout aussi populaire qu’un cinéma commercial, et d’une critique new-yorkaise peinante.

⁂

Le 19 mars 1964, Jonas Mekas écrit un article consacré à sa seconde arrestation, son « séjour kafkaïen », suite à la saisi du film Un chant d’amour de Jean Genet. Sans cesse, les copies de ce film sont saisies : le 12 décembre 1964, notre auteur écrit de nouveau que la police l’a intercepté après sa présentation à San Francisco par la Mime Troup. C’est dans ce dernier article qu’ironiquement, Mekas se proclame espion, lorsqu’il rencontre le producteur du film tant adulé par les policiers. Durant l’entretien entre les deux hommes, l’identité du producteur est gardée anonyme. Les questions posées par Jonas Mekas sont celle d’un grand curieux, qui aimerait connaître tout de ce film, des conditions de réalisation; les réponses du producteur sont assez brèves : parfois un simple Oui ou Non, suppléé parfois d’une information plus précise comme l’endroit exacte des scènes de tournage (« En dehors de Paris, dans la forêt de Milly ») ou simplement un « C’est exact ». Jonas Mekas s’entretient avec le producteur de la même manière qu’un interrogatoire : la curiosité du cinéaste/auteur est sans faille pour ce film pour lequel il a dû remplir une ligne de son casier judiciaire.

Une autre interview, cette fois accordée à Louis Marcorelles n’est pas de cette même ambiance. Jonas Mekas l’indique en exorde de cet entretien publié le 5 mai 1966, le critique des Cahiers du Cinéma est à New-York à la recherche de nouveaux films pour le Festival de Cannes. Et d’un ton ironique il ajoute à cette introduction : « Je vais vous livrer quelques extraits de ce qui en est ressorti pour que vous sachiez ce que les meilleurs esprits critiques d’Europe pensent de ce que nous faisons ici ». L’accent est mis dès le départ sur une notion, celle du « nouveau cinéma », que Louis Marcorelles définit en prenant le budget pour argument majeur.

« Dans les pays communistes, ils [les films du « nouveau cinéma »] sont financés par l’État; s’ils sont dans un pays capitaliste, ils travaillent avec un petit budget, entre 10 000 et 100 000 dollars »

Une vision qui semble se délier de tout jugement artistique, plus proche d’une approche capitaliste, fondée sur une somme plutôt que sur un mouvement, un style. Car cet argument ne suffit pas à nous faire penser à un jugement tout à fait snob, Louis Marcorelles ajoute que le nouveau cinéma comporterait uniquement des films commerciaux, notion très floue et qui ne se fonde pas sur un argument artistique une nouvelle fois, simplement budgétaire. Shirley Clarke (co-fondatrice de la Film-Maker’s Cooperative) intervient à cet instant pour confronter le critique au film Scorpio Rising (Kenneth Anger, 1973) produit par la Film-Maker’s Cooperative. Louis Marcorelles répond que le film serait « à la frontière de ce [qu’il] appelle le cinéma commercial ». À tout cela, Jonas Mekas répond que la coopérative ne se fonde pas sur une séparation aussi formelle du cinéma, puisque ce dernier ne fait qu’un.

De tous ces faits, le statut de Jonas Mekas s’échappe du simple statut de critique de cinéma puisque son écriture tend à la fois à une analyse affective, sémiologique mais aussi à un constat du cinéma, des films et de l’industrie.

Article écrit avec le support du Movie Journal, édité aux Éditions Marest et disponible ICI

Un grand merci à eux sans qui cet article n’aurait pas pu être écrit.

Image en couverture de cet article ©Getty – Photo by Michel Delsol/Getty Images

-

Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, au temps où le Docteur Frantz Fanon était Chef de la cinquième division entre l’an 1953 et 1956

Ce texte apporte un contre point à notre autre texte consacré au même film, disponible ICI Alors que les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie atteignent un pic inédit depuis la guerre d’indépendance, le cinéma semble redécouvrir – ou enfin découvrir – la personne de Frantz Fanon. Figure pourtant centrale de la pensée décoloniale,…

-

Peacock (Bernhard Wenger)

Matthias (Albrecht Schuch), un viennois trentenaire, travaille pour une société de location de proches, domaine dans lequel il excelle, cependant, sa vie sociale s’avère plus délicate. Si le film fait montre de drôlerie, il ne se départit pas de l’inanité de la vie de ces personnes d’âge moyen dont les motifs de satisfaction reposent sur…

-

Super Happy Forever (Kohei Igarashi) : artefacts épars d’un monde perdu

Sano (Hiroki Sano) séjourne dans un hôtel d’Izu avec son ami Miyata (Yoshimori Miyata), à la recherche d’un objet perdu, il apparaît que ce n’est pas la première fois qu’il se rend en ces lieux. Après Hold Your Breath Like A Lover (2015) et la co-réalisation de Takara, la nuit où j’ai nagé (2018, Damien…

-

Arnon, un élève modèle (Sorayos Prapapan, Thaïlande, 2022) : lutter ou se conformer ?

Arnold (Korndanai Marc Dautzenberg), 18 ans, de retour au pays après une année d’échange aux Etats-Unis, effectue son année de Terminale dans un lycée de Bangkok. Brillant élève, il s’interroge sur son avenir. Inspiré d’un mouvement étudiant survenu en 2020, le premier long-métrage de Sorayos Prapapan dresse le portrait acerbe d’une jeunesse thaïlandaise en butte…

-

Frantz Fanon – Abdenour Zahzah

Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, au temps où le Docteur Frantz Fanon était Chef de la cinquième division entre l’an 1953 et 1956 — pour son titre complet, simplifié simplement Frantz Fanon — cherche à donner une idée de qui est ce psychiatre noir, anticolonialiste et fervent activiste antiraciste.…

-

Seinfeld, fini de rire

Peut-on rire de l’absurde sans sombrer ? C’est ce que propose d’analyser Hendy Bicaise dans son essai Seinfeld, Fini de rire. Un titre pour le moins étonnant lorsqu’on connaît cette sitcom terriblement drôle, qui raconte les petits riens du quotidien de quatre amis : l’humoriste Jerry Seinfeld, Elaine, Kramer et George. Créée cinq ans avant…