Le lendemain, réveil complexe, bus et circonvolutions : j’arrive tout juste à l’heure, enfin presque en retard.

Genre et classe

La Petite Dernière est une des surprises de la sélection, un troisième film qui affirme la mise en scène de Herzi. La réalisatrice et actrice, révélée par Abdellatif Kechiche dans La Graine et le Mulet, réitère une forme de naturalisme, sans les excès surréels : jamais l’approche sociale ne devient ici le prétexte pour un regard voyeur ou des fétiches réifiant, au contraire Herzi rebat les cartes en proposant une nouvelle approche des corps, individuels ou sociaux, depuis le regard de Fatima, découvrant sa sexualité. La Petite Dernière semble parfois s’apparenter à un film de surplace, en témoigne sa construction cyclique en saisons, un peu convenue. Par moments, l’extase surgit. Les scènes de boîtes de nuit, cahier des charges de n’importe-quel film catégorisant une forme de jeunesse urbaine, font écho à celles que filmait Douard, elles ne s’en éloignent que plus. Dans ces scènes, la lutte trouve réellement une concrétude filmique dans son élan, elle jaillit d’un hédonisme, qui n’est pas vain, mais prend la forme d’un combat social.

Peut-être parce que Herzi, contrairement à Douard, a cherché à retranscrire, plus que des personnages, des vrais lieux, des topographies urbaines qui évoquent tous ces milieux et tous ces corps, comme la Mutinerie les évoque. Des espaces filmiques chargés de sens, qui se construisent entre l’émancipation féminine et les déterminismes sociaux. Mais cette extase que Herzi parvient à capter dans des moments singuliers menace à tout moment de devenir élégie ralentie, de tomber dans un double-discours courant qui est celui des fausses retrouvailles et de la publicité sportive, d’une injonction au progrès scénaristique sans rage ni tension.

La Quinzaine

Quittant le cinéma français, je découvre en début d’après-midi la sélection de la Quinzaine des cinéastes. Au programme, Christian Petzold. Le réalisateur, en marges du cinéma allemand, retourne à Cannes avec un film qu’on a beaucoup dit « mineur », Miroirs No. 3. il s’agit de ma vraie découverte (après quelques tentatives) d’une œuvre hermétique et discrète. Qu’est-ce qu’on en retient, de ce film au synopsis glané à Mulholland Drive ? Peut-être le chaînon manquant entre Lynch et Rivette, enfin pas de filiation en ligne droite mais une évolution du drame bourgeois qui, derrière ses teintes d’américanisme et de mystère renfermé, expose ses rouages dans les grincements les plus vifs. Voilà ce qui machine, encore, cette emprise du récit et de la famille qui couine dans le silence : les scènes de dîners, évoquant étrangement Eraserhead, se manifestent toujours dans le règlement de la machine à laver qui sonne le dysfonctionnement social. On navigue dans cette étrangeté mécanique, jusqu’à la conclusion qui impose en contraste un sursaut fascinant.

GTL

Autre plaisir cannois de la découverte, le Grand Théâtre Lumière, salle principale du palais du festival, s’impose à moi et marque une expérience commune a priori plus excitante que le Studio 13. En séance de minuit, la queue éveillée s’engouffre avec un enthousiasme certainement différent. J’y vois Exit 8, découverte de Genki Kawamura qui adopte le récent jeu-vidéo du même nom. Que le film surprenne dans son ludisme (première cannoise ?) est une chose, cela n’implique pas forcément que Kawamura reste prisonnier de son objet d’origine. Il l’est, quand il demeure attaché à sa narration la plus bavardeuse et affichée, comme une cinématique pourrait l’être, dans son trop-plein de « vouloir-faire cinéma » . En revanche, il en est empêché irrémédiablement dès lors que sa construction charrie en elle une contemporanéité horrifique proche de celle du Kurosawa le plus récent, c’est-à-dire concept, pas forcément “high” (pour reprendre le teme qu’on accole à toute une horreur qui se voudrait plus intelligente qu’elle ne l’est réellement), portant ses vertus en lui comme terrain d’expérimentation et reflettant la modernité urbaine. Je n’ai pas quitté le Grand Théâtre. Avant cela, coup de chance, je parviens, bout de carton et légère détermination en mes mains, à me faufiler sur le tapis rouge du nouveau long-métrage de Wes Anderson, The Phoenician Scheme. Je ne resterai pas durant la standing ovation habituelle. Pour assister à la séance, j’ai raté le film de Sepideh Farsi. Le festival a son rythme, il n’en finit pas de rappeler à quel point ce qui le soutient est industrie. La politique de Frémeaux, qui a pratiquement ramené le blockbuster à Cannes, dès lors qu’elle soutient la diversité de programmation, ne peut se glisser que vers la pure contradiction et la régulation du marché. Une minute, on pleure une journaliste gazaouie. Celle d’après, dévalent les marches du tapis rouge des figures qui n’ont pas peur de soutenir durant un génocide un film croyant qu’une colonisation peut se faire en pastels. De quel couleur est le sang palestinien ? Comment le perçoit le festival ? Peut-être faudra-il l’écrire plus. Le lendemain, je retourne immédiatement au Moyen-Orient et en Palestine avec Once Upon a Time in Gaza des frères Nasser.

-

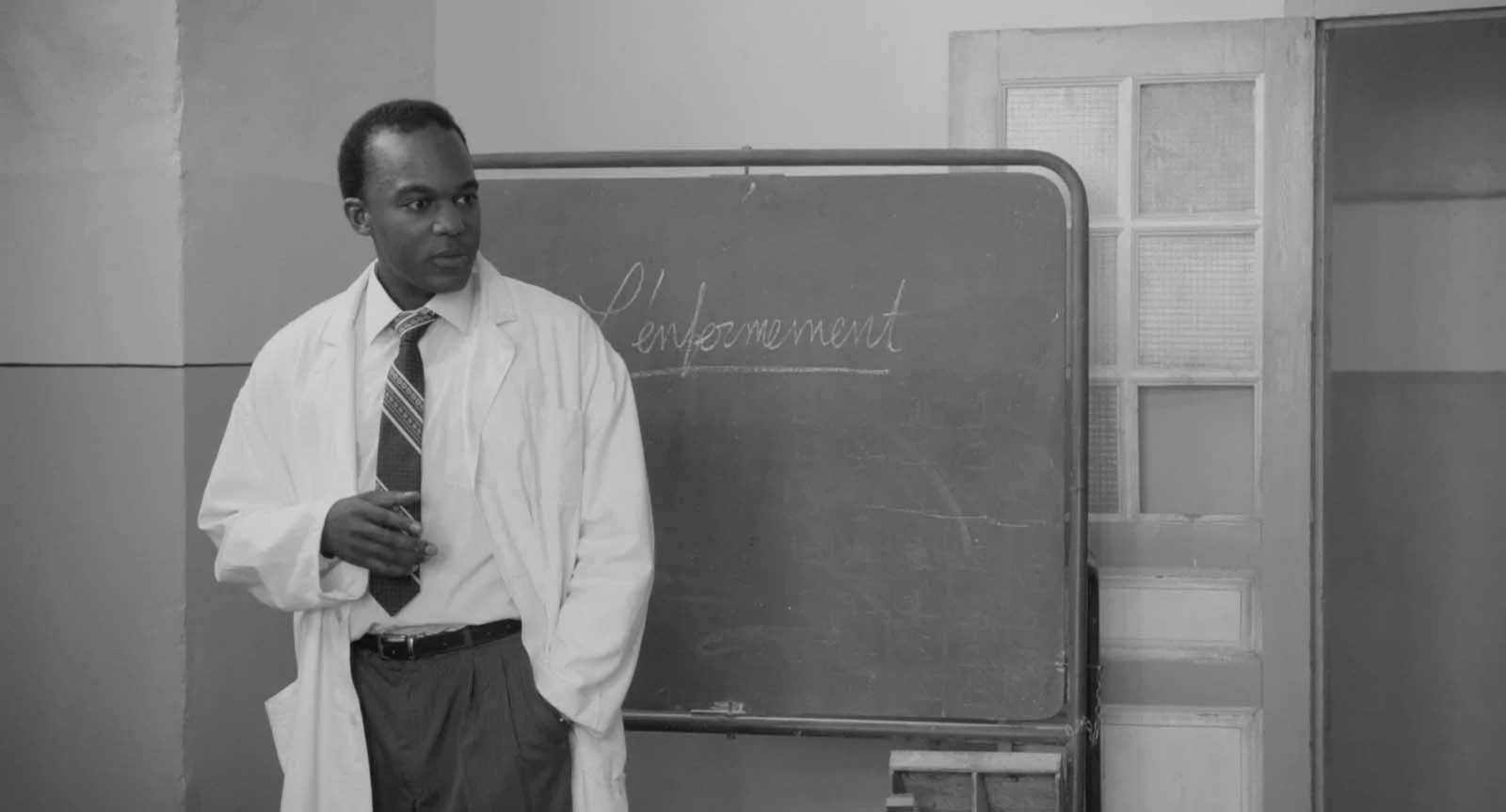

Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, au temps où le Docteur Frantz Fanon était Chef de la cinquième division entre l’an 1953 et 1956

Ce texte apporte un contre point à notre autre texte consacré au même film, disponible ICI Alors que les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie atteignent un pic inédit depuis la guerre d’indépendance, le cinéma semble redécouvrir – ou enfin découvrir – la personne de Frantz Fanon. Figure pourtant centrale de la pensée décoloniale,…

-

Peacock (Bernhard Wenger)

Matthias (Albrecht Schuch), un viennois trentenaire, travaille pour une société de location de proches, domaine dans lequel il excelle, cependant, sa vie sociale s’avère plus délicate. Si le film fait montre de drôlerie, il ne se départit pas de l’inanité de la vie de ces personnes d’âge moyen dont les motifs de satisfaction reposent sur…

-

Super Happy Forever (Kohei Igarashi) : artefacts épars d’un monde perdu

Sano (Hiroki Sano) séjourne dans un hôtel d’Izu avec son ami Miyata (Yoshimori Miyata), à la recherche d’un objet perdu, il apparaît que ce n’est pas la première fois qu’il se rend en ces lieux. Après Hold Your Breath Like A Lover (2015) et la co-réalisation de Takara, la nuit où j’ai nagé (2018, Damien…

-

Arnon, un élève modèle (Sorayos Prapapan, Thaïlande, 2022) : lutter ou se conformer ?

Arnold (Korndanai Marc Dautzenberg), 18 ans, de retour au pays après une année d’échange aux Etats-Unis, effectue son année de Terminale dans un lycée de Bangkok. Brillant élève, il s’interroge sur son avenir. Inspiré d’un mouvement étudiant survenu en 2020, le premier long-métrage de Sorayos Prapapan dresse le portrait acerbe d’une jeunesse thaïlandaise en butte…

-

Frantz Fanon – Abdenour Zahzah

Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, au temps où le Docteur Frantz Fanon était Chef de la cinquième division entre l’an 1953 et 1956 — pour son titre complet, simplifié simplement Frantz Fanon — cherche à donner une idée de qui est ce psychiatre noir, anticolonialiste et fervent activiste antiraciste.…

-

Seinfeld, fini de rire

Peut-on rire de l’absurde sans sombrer ? C’est ce que propose d’analyser Hendy Bicaise dans son essai Seinfeld, Fini de rire. Un titre pour le moins étonnant lorsqu’on connaît cette sitcom terriblement drôle, qui raconte les petits riens du quotidien de quatre amis : l’humoriste Jerry Seinfeld, Elaine, Kramer et George. Créée cinq ans avant…

-

Petit tour (du monde) des avant-premières du FEMA

Le Festival La Rochelle Cinéma est l’occasion de se projeter sur l’année cinéphilique qui vient, à la manière de son homologue cannois. En effet, on y découvre quelques avant-premières de film qui irrigueront les agendas des critiques sur les quelques semaines à venir. Cet article est un rapide tour d’horizon de certains films qui ont…

-

L’oeil dans la tombe : Les Linceuls (David Cronenberg

Clinique, aride, dévitalisé… Voilà l’énumération d’adjectifs qui se formait dans mon esprit à la sortie de mon premier visionnage des Linceuls. Le dernier opus de Cronenberg est définitivement macabre, mal aimable et, à en croire les agrégateurs de retours spectateurs, tout aussi mal-aimé. Pourtant, si mon avis initial concordait avec cette réception négative générale, je…

-

Se retrouver pour s’éloigner : L’Aventura (Sophie Letourneur, 2025)

Comment filmer la fin manifeste d’une famille ? C’est probablement la question qui innerve le nouveau film de Sophie Letourneur. Sophie (Sophie Letourneur) et Jean-Phi (Philippe Katerine), après Voyages en Italie (2023), regagnent la péninsule italienne, cette fois accompagnés des deux enfants Claudine (Bérénice Vernet) et Raoul (Esteban Melero). Cette villégiature, attendue comme un moment…

-

Images d’une résistance : My Stolen Planet (Farahnaz Shafiri, 2025)

Premier long-métrage distribué en France de Farahnaz Shafiri, My Stolen Planet revient, avec l’aide d’archives privées, sur près de cinquante ans de lutte contre la République Islamique. Rapporter des images clandestines d’une société sous le joug d’une dictature devient un moyen d’expression majeur pour les cinéastes iraniens depuis les premières réalisations de Jafar Panahi. Farahnaz…