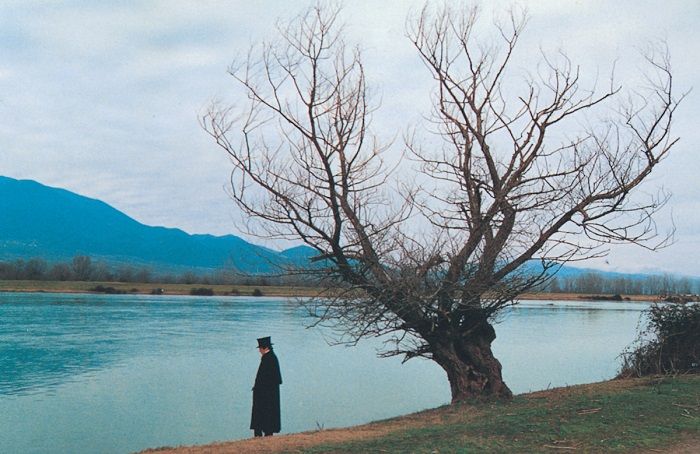

Il y a dans L’Éternité et un jour une clarté de fin d’après-midi. Les ombres s’allongent et s’étalent avec cette mélancolie propre aux fins de cycle. Bruno Ganz avance dans un monde qui se retire lentement, non par rupture soudaine, mais par un effacement progressif. Les rues, les visages, les souvenirs glissent, tenus à distance, comme des traces à demi effacées. Angelopoulos approche ce déclin avec une pudeur extrême qui rappelle l’intensité épurée de ses œuvres précédentes — Le Regard d’Ulysse ou La Pérégrination silencieuse — où l’espace s’éprouve comme un lieu à la fois habité et rêvé.

Alexandre (Bruno Ganz) sort d’un hôpital sans savoir s’il lui reste encore des phrases à écrire. La ville qu’il arpente semble figée dans une attente sourde, traversée par des souvenirs qui ne lui reviennent qu’à moitié. Sur son chemin, un enfant muet, une femme perdue, des fragments de langue, de mémoire ou d’avenir — restes épars d’un monde déjà en retrait. Cet écrivain dérive, oui, mais cette errance n’est pas erratique. Elle est une forme d’enquête intérieure, un travail sur le seuil, celui où s’entrelacent le passé et l’oubli. Angelopoulos renonce à la linéarité narrative traditionnelle, préférant une progression par impressions. Autant de représentations qui esquissent un paysage intérieur à la lisière du visible et de l’invisible, où le temps s’efface pour laisser place à une présence diffuse. Cette approche traverse sa filmographie, notamment dans Le Voyage des comédiens, où le déplacement devient métaphore des limites floues entre les identités et les territoires. L’exil n’est plus simplement une histoire collective, il habite les gestes suspendus et les silences entre deux mots.

Aux côtés du protagoniste, un enfant albanais incarne une énigme. Son regard distant instaure un face-à-face avec une réalité sensible, celle d’un monde qui exclut. L’immigration traverse chaque plan, s’insinue dans les interstices du récit. Sans mots, l’enfant devient le vecteur d’une tension palpable que la mise en scène traduit par des arrêts de bus déserts, des postes frontières indifférents, des hommes entassés dans des camions. Angelopoulos privilégie une approche directe et sobre, loin de toute émotion forcée ou exagération dramatique. Toutefois, un plan saisissant laisse les corps inertes des migrants à l’écran, illustrant la dure réalité de l’exil.

En privilégiant des travellings lents et contemplatifs, le cinéaste grec capte les instants avec patience tout en accompagnant le rythme intérieur du personnage. Ces mouvements, loin d’attirer l’attention sur eux-mêmes, s’inscrivent dans un continuum où se tisse le retrait progressif d’un homme face à sa finitude. L’écriture dessine de la sorte une dernière page à écrire — non pas comme un terme absolu, mais comme une transmission, une adresse lancée à plusieurs destinataires : un enfant, une femme disparue, une langue mourante. Peut-être, surtout, au cinéma lui-même, ce gardien fragile des traces que le monde efface.

Un lien à la tradition grecque s’impose alors avec une discrétion grave. L’Éternité et un jour déploie une méditation sur le temps, convoquant autant les mythes que les tragédies. À l’image de Le Regard d’Ulysse, la quête se fait voyage incertain entre mondes, un chemin où l’histoire individuelle se fond dans la mémoire collective. La mer, le train, la route — motifs récurrents chez Angelopoulos — dépassent leur simple rôle de décor pour devenir des surfaces sensibles marquées par le passage et la perte. Dès lors, le protagoniste évoque une figure ullysienne, traversant les vestiges de son propre passé, où les souvenirs rêvés se mêlent sans jamais offrir de certitudes.

Cette attention au mythe structure une réflexion sur la manière dont le cinéma peut garder un lien avec ce qui s’efface. La scène du train en est un moment clé : là où les temporalités se croisent, le vécu resurgit telle une présence mouvante. Bruno Ganz y affronte ce qui aurait pu sombrer dans le pathétique et en fait une épreuve de dignité retenue. À travers ce dispositif, Angelopoulos explore la capacité du cinéma à faire exister ce qui échappe à l’évidence. Ce cinéma oppose à l’oubli une forme de résistance, discrète mais tenace, fondée sur l’attention et la fidélité à ce qui persiste dans les non-dits. Ainsi, il offre au monde ses échos vibrants d’humanité.

-

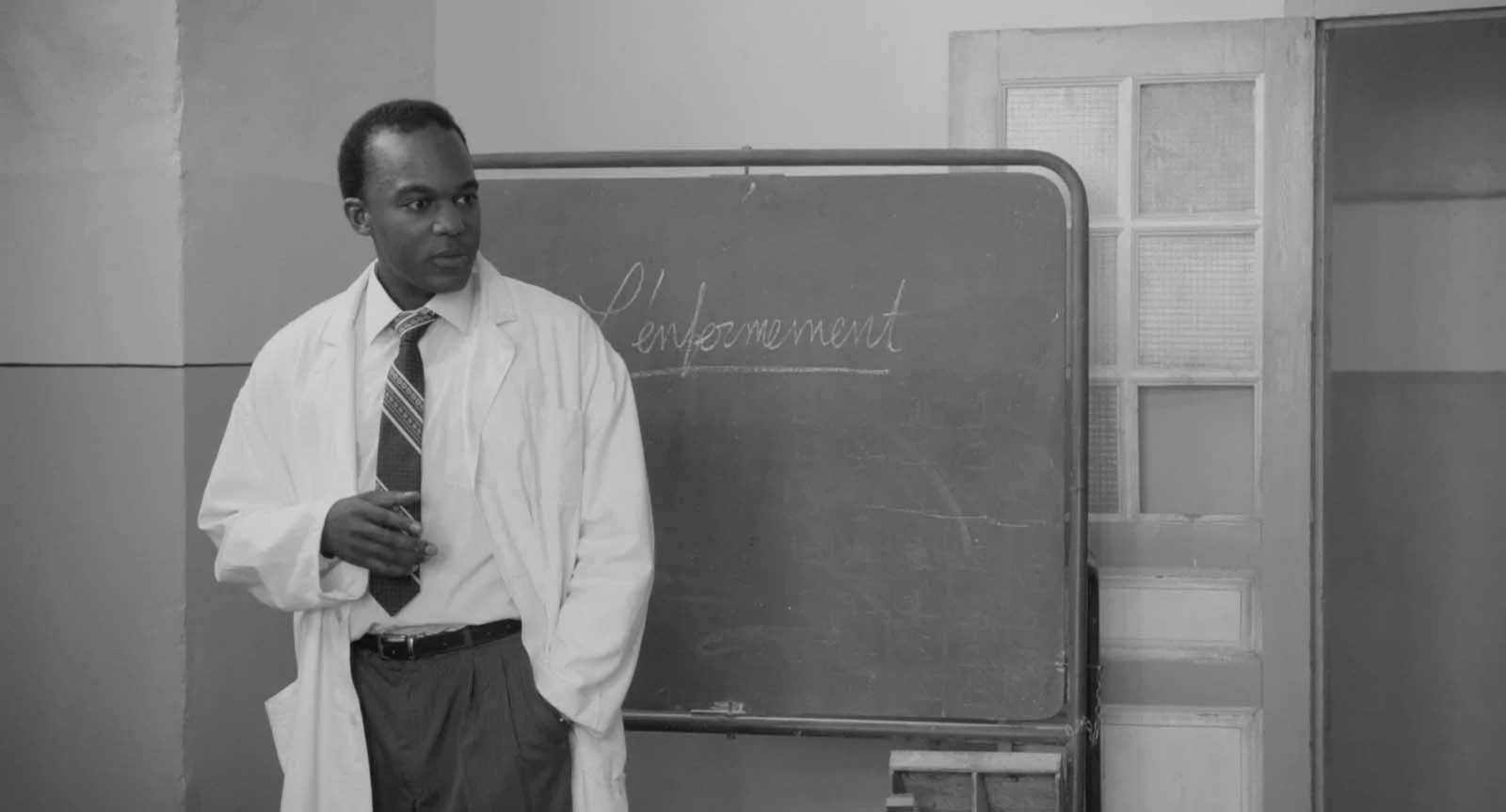

Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, au temps où le Docteur Frantz Fanon était Chef de la cinquième division entre l’an 1953 et 1956

Ce texte apporte un contre point à notre autre texte consacré au même film, disponible ICI Alors que les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie atteignent un pic inédit depuis la guerre d’indépendance, le cinéma semble redécouvrir – ou enfin découvrir – la personne de Frantz Fanon. Figure pourtant centrale de la pensée décoloniale,…

-

Peacock (Bernhard Wenger)

Matthias (Albrecht Schuch), un viennois trentenaire, travaille pour une société de location de proches, domaine dans lequel il excelle, cependant, sa vie sociale s’avère plus délicate. Si le film fait montre de drôlerie, il ne se départit pas de l’inanité de la vie de ces personnes d’âge moyen dont les motifs de satisfaction reposent sur…

-

Super Happy Forever (Kohei Igarashi) : artefacts épars d’un monde perdu

Sano (Hiroki Sano) séjourne dans un hôtel d’Izu avec son ami Miyata (Yoshimori Miyata), à la recherche d’un objet perdu, il apparaît que ce n’est pas la première fois qu’il se rend en ces lieux. Après Hold Your Breath Like A Lover (2015) et la co-réalisation de Takara, la nuit où j’ai nagé (2018, Damien…

-

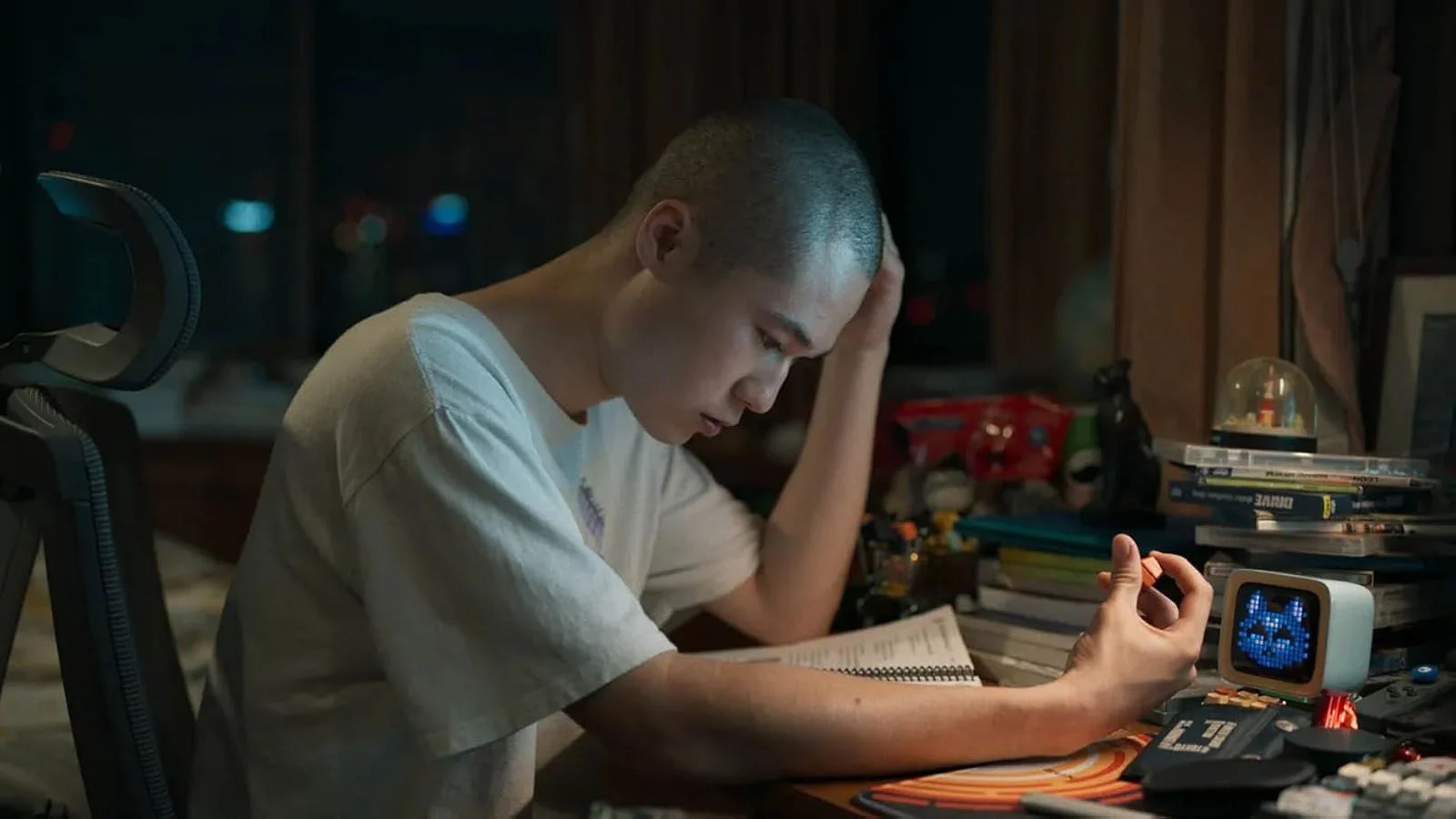

Arnon, un élève modèle (Sorayos Prapapan, Thaïlande, 2022) : lutter ou se conformer ?

Arnold (Korndanai Marc Dautzenberg), 18 ans, de retour au pays après une année d’échange aux Etats-Unis, effectue son année de Terminale dans un lycée de Bangkok. Brillant élève, il s’interroge sur son avenir. Inspiré d’un mouvement étudiant survenu en 2020, le premier long-métrage de Sorayos Prapapan dresse le portrait acerbe d’une jeunesse thaïlandaise en butte…

-

Frantz Fanon – Abdenour Zahzah

Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, au temps où le Docteur Frantz Fanon était Chef de la cinquième division entre l’an 1953 et 1956 — pour son titre complet, simplifié simplement Frantz Fanon — cherche à donner une idée de qui est ce psychiatre noir, anticolonialiste et fervent activiste antiraciste.…

-

Seinfeld, fini de rire

Peut-on rire de l’absurde sans sombrer ? C’est ce que propose d’analyser Hendy Bicaise dans son essai Seinfeld, Fini de rire. Un titre pour le moins étonnant lorsqu’on connaît cette sitcom terriblement drôle, qui raconte les petits riens du quotidien de quatre amis : l’humoriste Jerry Seinfeld, Elaine, Kramer et George. Créée cinq ans avant…

-

Petit tour (du monde) des avant-premières du FEMA

Le Festival La Rochelle Cinéma est l’occasion de se projeter sur l’année cinéphilique qui vient, à la manière de son homologue cannois. En effet, on y découvre quelques avant-premières de film qui irrigueront les agendas des critiques sur les quelques semaines à venir. Cet article est un rapide tour d’horizon de certains films qui ont…

-

L’oeil dans la tombe : Les Linceuls (David Cronenberg

Clinique, aride, dévitalisé… Voilà l’énumération d’adjectifs qui se formait dans mon esprit à la sortie de mon premier visionnage des Linceuls. Le dernier opus de Cronenberg est définitivement macabre, mal aimable et, à en croire les agrégateurs de retours spectateurs, tout aussi mal-aimé. Pourtant, si mon avis initial concordait avec cette réception négative générale, je…

-

Se retrouver pour s’éloigner : L’Aventura (Sophie Letourneur, 2025)

Comment filmer la fin manifeste d’une famille ? C’est probablement la question qui innerve le nouveau film de Sophie Letourneur. Sophie (Sophie Letourneur) et Jean-Phi (Philippe Katerine), après Voyages en Italie (2023), regagnent la péninsule italienne, cette fois accompagnés des deux enfants Claudine (Bérénice Vernet) et Raoul (Esteban Melero). Cette villégiature, attendue comme un moment…

-

Images d’une résistance : My Stolen Planet (Farahnaz Shafiri, 2025)

Premier long-métrage distribué en France de Farahnaz Shafiri, My Stolen Planet revient, avec l’aide d’archives privées, sur près de cinquante ans de lutte contre la République Islamique. Rapporter des images clandestines d’une société sous le joug d’une dictature devient un moyen d’expression majeur pour les cinéastes iraniens depuis les premières réalisations de Jafar Panahi. Farahnaz…