« J’ai assez d’écumes dans les veines pour comprendre le langage des vagues ». Extraite du Testament d’Orphée, cette citation de Jean Cocteau résonne en moi tant elle illustre à elle-seule la poésie de son propos et la richesse symbolique de son univers.

Entre 1932 et 1960, Jean Cocteau réalise sa « trilogie orphique » avec Le sang du poète (1932), Orphée (1950), et Le testament d’Orphée ou ne me demandez pas pourquoi ! (1960). Le premier et le dernier volet de cette trilogie ressortent pour notre plus grand bonheur sur nos écrans, nous permettant de (re)découvrir l’univers fou et onirique de l’artiste.

Outre Jean Cocteau fait du cinéma (1925) – court-métrage de 16 min dont l’unique copie fut perdue – Le Sang du poète est la première œuvre cinématographique du poète et dramaturge français, et déjà s’y dessine ce qui fera l’essence de son art. Dès l’introduction, le ton est donné : un texte blanc sur fond noir, une poésie qu’il nous faudra déchiffrer, une œuvre née dans le sang et les larmes, en échange de licornes, de champs de bleu et de poussière d’étoiles, des allégories en hommage aux plus grands peintres de la Renaissance. Bien plus qu’un simple film , Le Sang du poète est une poésie qui raconte, par le biais d’une succession d’images dépourvues de logique, le processus créatif de l’artiste, sa souffrance, ses tourments, mais aussi l’accès à l’immortalité. Nous entrons dans sa psyché, dans un véritable labyrinthe mental à la croisée des mondes. Sans trame narrative logique, le film dévoile le processus créatif du poète. Une bouche sur la main, celui-ci donne vie à une statue incarnée par Lee Miller et traverse un miroir, objet symbolique très fort présent dans l’ensemble de la trilogie orphique (et qui n’est pas sans rappeler la traversée de Néo dans Matrix, 1999). Le poète entre alors dans le monde des rêves, « l’hôtel des folies ordinaires » et assiste, à travers les trous de serrures, à des scènes improbables comme tout droit sorties d’un songe. S’ensuit une bataille de boules de neige entre des enfants, dont l’issue sera dramatique, la mort d’un enfant devenant le spectacle d’une foule de mondains tandis que le poète joue aux cartes avec Lee Miller. Le film se termine sur le suicide du poète, auréolé de gloire sous les yeux d’une Lee Miller redevenant la statue ou plutôt la muse qu’elle a toujours été, dans ce film comme dans la vraie vie où elle fut réellement muse (de Man Ray) et artiste.

Il est impossible de voir un sens classique à ce récit dont la trame narrative s’affranchit de toute logique. Cocteau utilise avec brio les mécanismes du rêve pour proposer une réflexion allégorique sur l’inspiration du poète, ses tourments et souffrances amenant à la création et l’accès à l’immortalité. Par cette liberté dans le montage, ce non-sens de la narration et cette quête de montrer les rouages du rêve, Le sang du poète est une œuvre puissamment surréaliste, rappelant le travail de Buñuel et Dalí dans Un chien andalou (1929). Je mentionnerai pour terminer, ce qui est à mon sens la plus belle scène du film : le suicide du poète sous le regard attentif de Lee Miller, tandis que nous entendons battre le cœur de Jean Cocteau. La tension dramatique est à son comble, mêlée d’une vraie ambition poétique. Une étoile marque la blessure du poète : symbole de l’artiste, comme si son art était transcendé par, et à travers, la mort.

Le sang du poète contient déjà toute la mythologie personnelle de Jean Cocteau avec des figures et des scènes qui deviendront ses leitmotivs ; il n’y a qu’à voir Le testament d’Orphée, presque trente ans plus tard, dans lequel reviennent le miroir et le passage entre les mondes, la mort du poète, et bien sûr l’élasticité du temps à travers un montage qui peut sembler à première vue assez mystérieux. Mais l’ambition de Cocteau n’est pas ici de transmettre une énigme, mais de partager les secrets de son esprit. Le testament d’Orphée, réalisé trois ans avant sa mort, semble être un film-bilan. C’est une œuvre autobiographique non dissimulée, où Cocteau prend le rôle d’Orphée, figure récurrente dans son travail depuis 1925. Le film éponyme de 1950 donne le premier rôle à Jean Marais. Plus narratif, plus accessible, il donne à découvrir un Orphée contemporain, poète amoureux de la Mort (ou obsédé par sa propre mort ?) et traversant le miroir pour chercher Eurydice. En vainquant la mort, Orphée cherche à vaincre l’oubli de son art. Ces idées, déjà présentes dans Le sang du poète de manière plus expérimentale, sont explicitement reprises par Cocteau en 1960 pour nous faire ressentir sa pensée. Lui, le poète, celui qui n’est pas de ce monde, dont le sang est fait d’écume et qui parle le langage des vagues. La poésie coule dans ses veines, et chaque parole est d’une beauté pareille à une fleur d’hibiscus. Le poète est perdu dans les âges, est guidé par Cégeste, mémoire de sa création artistique, tel Virgile guidant Dante. Il n’est cependant nulle question des Enfers ici, mais bien de montrer le chemin dans un voyage initiatique vers l’immortalité. Cocteau ne recherche pas la gloire, qu’il compare à de l’idolâtrie, mais aspire, par sa poésie et son art, à l’éternité. A travers le mythe d’Orphée, Cocteau l’atteste, l’immortalité ne passe pas par les honneurs, mais par la création.

Ce dernier volet est bien un testament, un bilan de son processus créatif. Des figures et scènes de ses films passés sont rejouées. L’œuvre est moins surréaliste formellement, plus accessible et moins irrationnelle, bien que toujours très symbolique et mystérieuse. Sont régulièrement mises en scène des figures mythologiques (Œdipe) et bibliques (Lazare) en rapport avec la résurrection et l’immortalité. L’artiste a aussi à cœur de faire quelques clins d’œil au milieu artistique dans lequel il baignait, tels la référence au « Violon d’Ingres », expression française mais aussi photographie de l’artiste surréaliste Man Ray, ou encore la présence de son entourage artistique, tel Pablo Picasso assistant à la mort du poète. Toutes ces figures, tous ces clins d’œil s’entremêlent pour créer un magma autobiographique, un univers tout personnel à ce poète des mots et magicien de l’image.

L’œuvre de Jean Cocteau est un éblouissement esthétique et intellectuel. Une réflexion très intelligente sur ce qu’est l’art et ce qui habite l’artiste, son processus de création, parfois douloureux et sa volonté de transcendance. Cocteau, poète et dramaturge avant d’être réalisateur, s’est pleinement libéré des carcans du cinéma traditionnel pour offrir une œuvre plastique, pure expression de sa poésie. Imagination et rêve se mêlent au service de sa mythologie. Quelques zones d’ombre persistent, mon esprit cartésien essayant désespérément d’analyser chaque image, interpréter chaque scène. Mais l’artiste montre là aussi le chemin, cherchant le sens de tout cela et posant inlassablement des questions. La réponse de Cégeste est la clé : « Vous n’êtes pas fatigué de tout vouloir comprendre depuis 70 ans ? » Nulle inquiétude, la magie opère. Avec Jean Cocteau, nous entrons dans un monde symbolique où parfois l’absurde est de mise pour proposer une œuvre finalement exceptionnellement sincère. Cessons de toujours vouloir tout comprendre pour enfin pénétrer la beauté de la poésie, dans un monde d’éternité.

Article écrit à l’occasion de la ressortie des films Le sang d’un poète et Le Testament d’Orphée par Splendor Films. Pour en savoir plus, cliquez ICI

Image de couverture : Lee Miller dans Le sang d’un poète (Jean Cocteau, 1932)

-

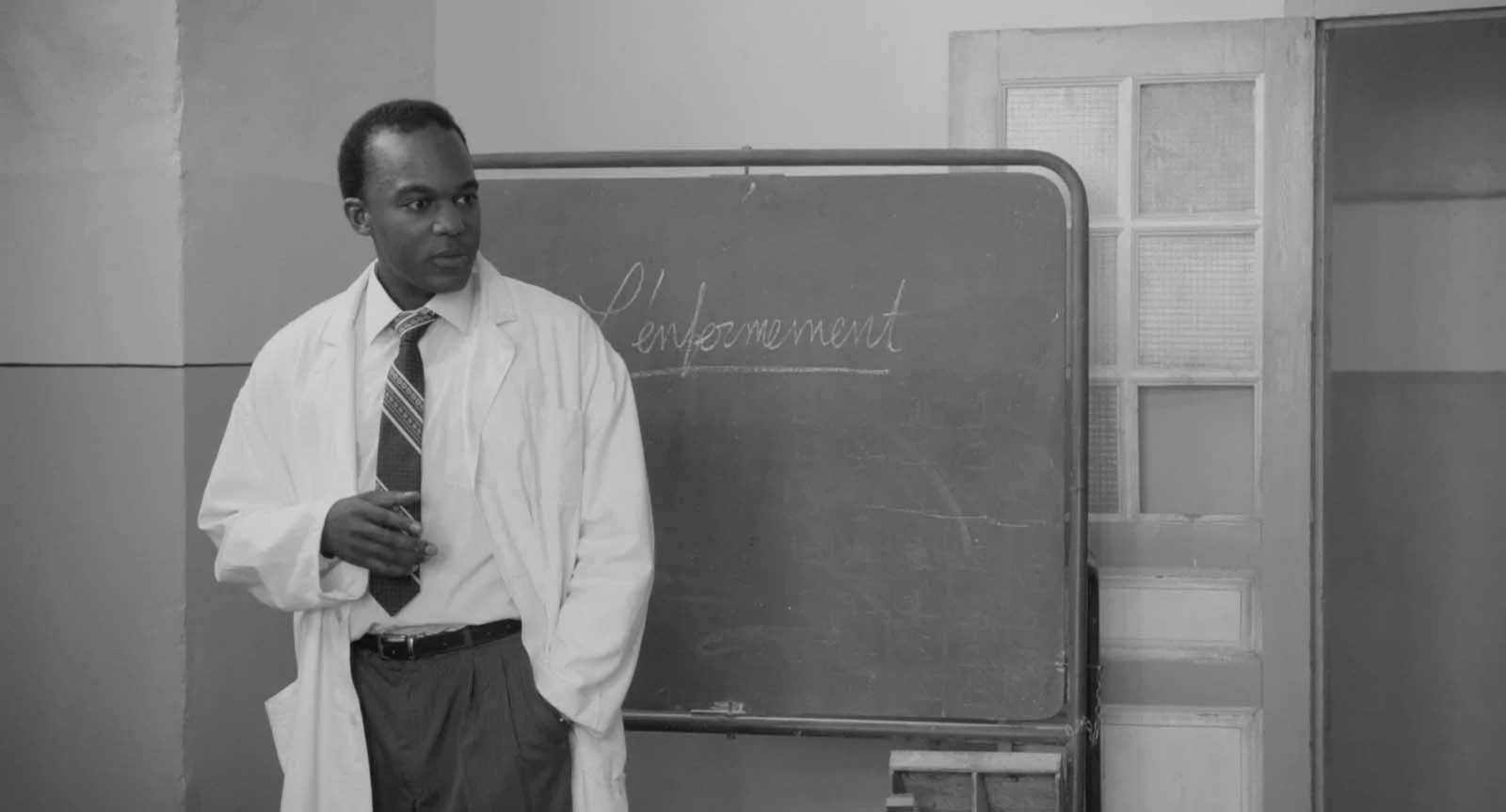

Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, au temps où le Docteur Frantz Fanon était Chef de la cinquième division entre l’an 1953 et 1956

Ce texte apporte un contre point à notre autre texte consacré au même film, disponible ICI Alors que les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie atteignent un pic inédit depuis la guerre d’indépendance, le cinéma semble redécouvrir – ou enfin découvrir – la personne de Frantz Fanon. Figure pourtant centrale de la pensée décoloniale,…

-

Peacock (Bernhard Wenger)

Matthias (Albrecht Schuch), un viennois trentenaire, travaille pour une société de location de proches, domaine dans lequel il excelle, cependant, sa vie sociale s’avère plus délicate. Si le film fait montre de drôlerie, il ne se départit pas de l’inanité de la vie de ces personnes d’âge moyen dont les motifs de satisfaction reposent sur…

-

Super Happy Forever (Kohei Igarashi) : artefacts épars d’un monde perdu

Sano (Hiroki Sano) séjourne dans un hôtel d’Izu avec son ami Miyata (Yoshimori Miyata), à la recherche d’un objet perdu, il apparaît que ce n’est pas la première fois qu’il se rend en ces lieux. Après Hold Your Breath Like A Lover (2015) et la co-réalisation de Takara, la nuit où j’ai nagé (2018, Damien…

-

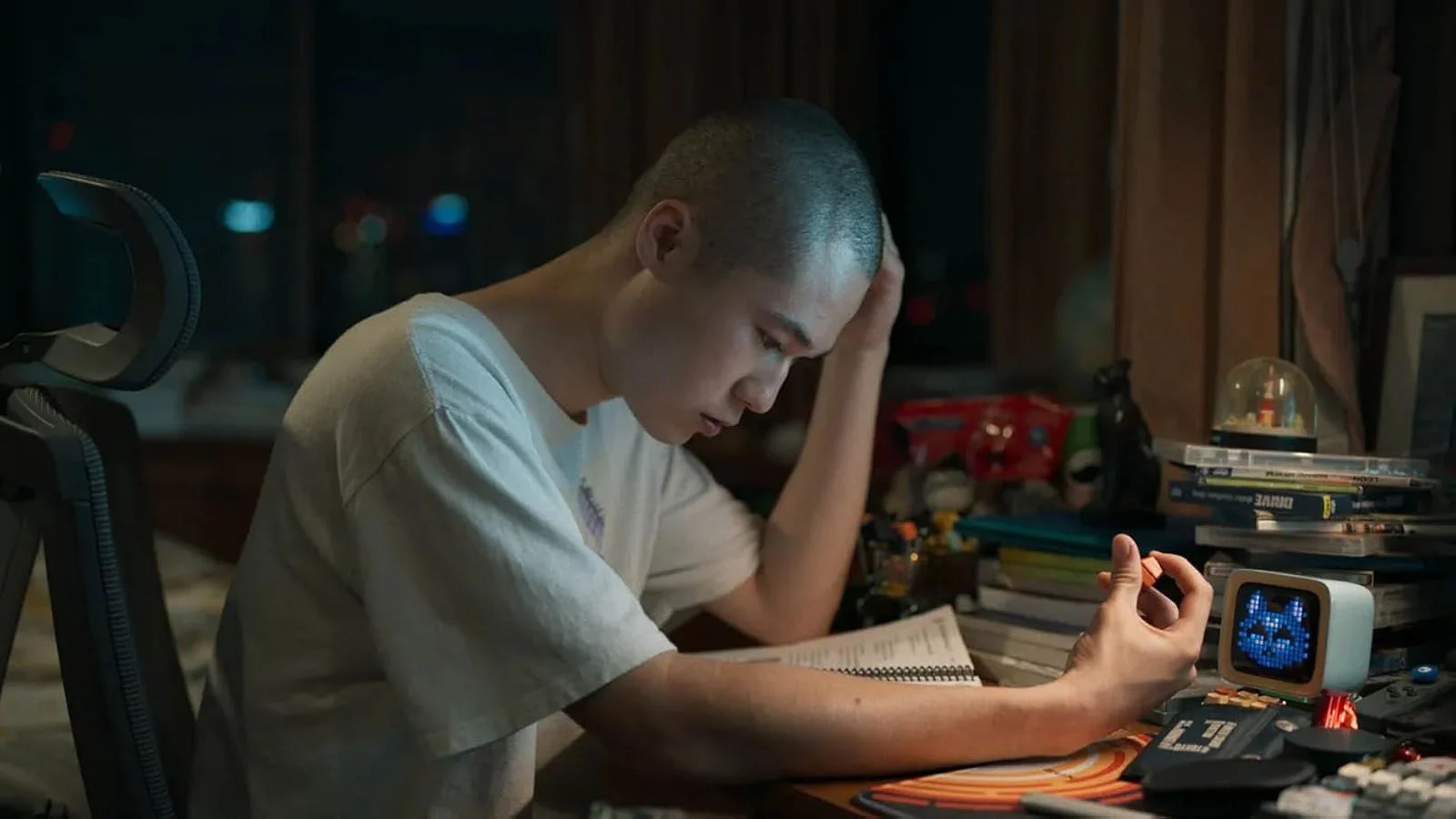

Arnon, un élève modèle (Sorayos Prapapan, Thaïlande, 2022) : lutter ou se conformer ?

Arnold (Korndanai Marc Dautzenberg), 18 ans, de retour au pays après une année d’échange aux Etats-Unis, effectue son année de Terminale dans un lycée de Bangkok. Brillant élève, il s’interroge sur son avenir. Inspiré d’un mouvement étudiant survenu en 2020, le premier long-métrage de Sorayos Prapapan dresse le portrait acerbe d’une jeunesse thaïlandaise en butte…

-

Frantz Fanon – Abdenour Zahzah

Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, au temps où le Docteur Frantz Fanon était Chef de la cinquième division entre l’an 1953 et 1956 — pour son titre complet, simplifié simplement Frantz Fanon — cherche à donner une idée de qui est ce psychiatre noir, anticolonialiste et fervent activiste antiraciste.…

-

Seinfeld, fini de rire

Peut-on rire de l’absurde sans sombrer ? C’est ce que propose d’analyser Hendy Bicaise dans son essai Seinfeld, Fini de rire. Un titre pour le moins étonnant lorsqu’on connaît cette sitcom terriblement drôle, qui raconte les petits riens du quotidien de quatre amis : l’humoriste Jerry Seinfeld, Elaine, Kramer et George. Créée cinq ans avant…

-

Petit tour (du monde) des avant-premières du FEMA

Le Festival La Rochelle Cinéma est l’occasion de se projeter sur l’année cinéphilique qui vient, à la manière de son homologue cannois. En effet, on y découvre quelques avant-premières de film qui irrigueront les agendas des critiques sur les quelques semaines à venir. Cet article est un rapide tour d’horizon de certains films qui ont…

-

L’oeil dans la tombe : Les Linceuls (David Cronenberg

Clinique, aride, dévitalisé… Voilà l’énumération d’adjectifs qui se formait dans mon esprit à la sortie de mon premier visionnage des Linceuls. Le dernier opus de Cronenberg est définitivement macabre, mal aimable et, à en croire les agrégateurs de retours spectateurs, tout aussi mal-aimé. Pourtant, si mon avis initial concordait avec cette réception négative générale, je…

-

Se retrouver pour s’éloigner : L’Aventura (Sophie Letourneur, 2025)

Comment filmer la fin manifeste d’une famille ? C’est probablement la question qui innerve le nouveau film de Sophie Letourneur. Sophie (Sophie Letourneur) et Jean-Phi (Philippe Katerine), après Voyages en Italie (2023), regagnent la péninsule italienne, cette fois accompagnés des deux enfants Claudine (Bérénice Vernet) et Raoul (Esteban Melero). Cette villégiature, attendue comme un moment…

-

Images d’une résistance : My Stolen Planet (Farahnaz Shafiri, 2025)

Premier long-métrage distribué en France de Farahnaz Shafiri, My Stolen Planet revient, avec l’aide d’archives privées, sur près de cinquante ans de lutte contre la République Islamique. Rapporter des images clandestines d’une société sous le joug d’une dictature devient un moyen d’expression majeur pour les cinéastes iraniens depuis les premières réalisations de Jafar Panahi. Farahnaz…