Troisième journée, programme plutôt chargé ou optimisme irréaliste, enfin je renoue véritablement avec le sens de la fiction et tire en passant le meilleur film cannois de cette édition. Si je retourne en Palestine, en Salle Debussy pour la première de Once Upon a Time in Gaza des frères Nasser, c’est précisément parce qu’on y constate tout un processus de dépaysement. La fiction se démarque, elle impose sa perception, voire son droit.

Autodétermination

Les Nasser, réalisateurs palestiniens, commencent sobrement : discours de Trump, impression de journaux, bref nous voilà en 2025 plongée dans notre politique génocidaire. Retour en arrière, la Palestine, les colonies, Gaza au loin, et les bombardements qui viennent interrompre un long zoom-avant. Rien n’a changé. On se retrouve immergé dans la cuisine de falafels de deux contrebandiers, en plein Gaza. Le récit est installé, dans la grandiloquence de son « il était une fois » et bien la topographie de son lieu. Si les Nasser interrompent régulièrement le polar de bombardements, de dépêches posées dans le fond, ils ne font que renforcer le récit, et sa photographie jaunâtre qui convie tout l’univers pulp et outrancier de la représentation. Qu’est-ce que cette farce ? C’est le plaisir et la possibilité de la fiction. Possibilité de vouloir créer, en 2025, à Gaza, un récit fictif, clos, qui ne nie pas le génocide, au contraire le met en avant par le passé du conte (il était une fois, il était deux fois, il était trois fois, etc.), mais ne renonce pas à la divagation. Que de tels cinéastes puissent encore exercer relève d’une détermination qu’aucun occidental ne pourrait imaginer. Deuxième partie du film, revirement : fiction dans la fiction, on tourne une forme de série B propagandiste et d’autant plus outrancière. Tout est là, ironie un peu idiote comprise. Les Nasser ne renoncent pas à mettre en avant la création de martyrs, qui ne sont pas que des symboles religieux, mais témoignent d’une obstination contre l’agresseur, y compris au sein de Gaza.

Se revendiquer la fiction comme cela, seuls des cinéastes palestiniens pourraient peut-être le faire. Il n’empêche que le geste, tout discutable qu’il soit dans ses implications esthétiques, ressort particulièrement du marasme cannois qui peut être celui de l’agglutinement des images. Alors que nombre de cinéastes, pourtant bien confortablement installés dans leurs récits et leurs mythes, se plaisent à revirer leurs fictions vers l’idée documentaire (on ne se plaindra pas dans l’immédiat, mais on comprendra en quoi cela se distingue des documentaires en soi), il y a une honnêteté à exposer ces rouages. Et des possibilités d’avancées politiques.

Sincérité, spontanéité

Parmi la programmation de l’ACID, le nouveau film de Sophie Letourneur, L’Aventura, apparaît comme la fiction bon public. C’était ma plus grosse attente, et sans aucun doute le meilleur film cannois à présent. L’Aventura part du principe documentaire, puisque ses images sont celles qui en circulant gagnent toute la pauvreté et le prosaïsme des regards : un film de voyage, comme l’était son prédécesseur Voyages en Italie. Film sur un voyage, ou de voyage puisque constitués d’images qui 1/ sont prédisposés à sonner voyage, faire naturel ou 2/ proviennent directement d’un caméscope au grain intégré à la narration. En bref, filmer son voyage, garder quelques traces. De là, quelques choses qui, semblablement, rattache L’Aventura à un plaisir de la fiction évident, jaillissant des séquences, et sa mise en avant dans un domaine qui, autrement, ne se prive d’aucune omission.

Mais depuis les Voyages, qu’est- ce qu’on en retire ? Que penser de ce geste de revisitation, au moins référentielle, du cinéma italien, depuis le tourisme du quotidien ? D’une part, on pourrait penser que Letourneur décélère, et se détourne vers une forme plus classique de comédie familiale, moins amère sur son traitement du couple que ce que pouvait présager le précédent film. Au contraire, il semble que L’Aventura, dans sa reprise remet l’accent sur le rôle de mère et la douleur qui l’entoure, poids, odeurs, dépendances. Il s’agit certainement d’un film d’affiliation, comme l’était Des preuves d’amour, mais pas d’héritage, sans lourdeur fabulée. Toute la distinction se précise bien dans la place donnée à l’enfance, sur sa parole, la mémoire, active, passant des aînés aux cadets. De quel droit cette fiction familiale peut-elle fonctionner ? Bien sûr, lorsque l’on confronte les œuvres, on pourrait révoquer certaines de leurs semblants d’impertinence, oubliant justement les clés des regards. L’Aventura, film qu’on pourrait aisément traité de bourgeois, n’a pas l’envergure de Once Upon a Time in Gaza, mais son traitement fictif est précisément ce qui lui permet de s’affranchir d’un classicisme étouffant et de tout ordre préétabli. C’est ce qui peut rester de sincère, véritablement, lorsque l’on libère la parole comme celle-ci et la confronte au devenir des souvenirs. Enfin, se déterminer, les images et soi, dans le temps, librement, c’est-à-dire pleinement conscient du gouffre les séparant.

C’est ici qu’on commence

Enfin, j’enchaîne pour finir ma journée un autre film de l’ACID, A light that never goes out, premier film de Lauri-Matti Parppei. On commence dans le principe même de la sincérité éculée, approche faussement avant-gardiste et prétention vide. Puis, la conclusion modifie pourtant toute donnée préxistante, se décidant, oui, que ce serait ici que l’œuvre commence. Un peu tard, c’est un début qui conserve sa grâce dans la construction d’une musique liante, d’une musique dont la symphonie se confronte réellement aux objets. C’est ici que cela commence, que quelque chose peut émerger. Bien aimé le film, bien que vu à la place de Highest 2 Lowest de Spike Lee. Il faudrait filmer tous ces gens à pancartes qui patientent hors des marches, mendiant aux regards souriants quelques bouts de papiers certainement pas comestibles (j’y ai fait part).

-

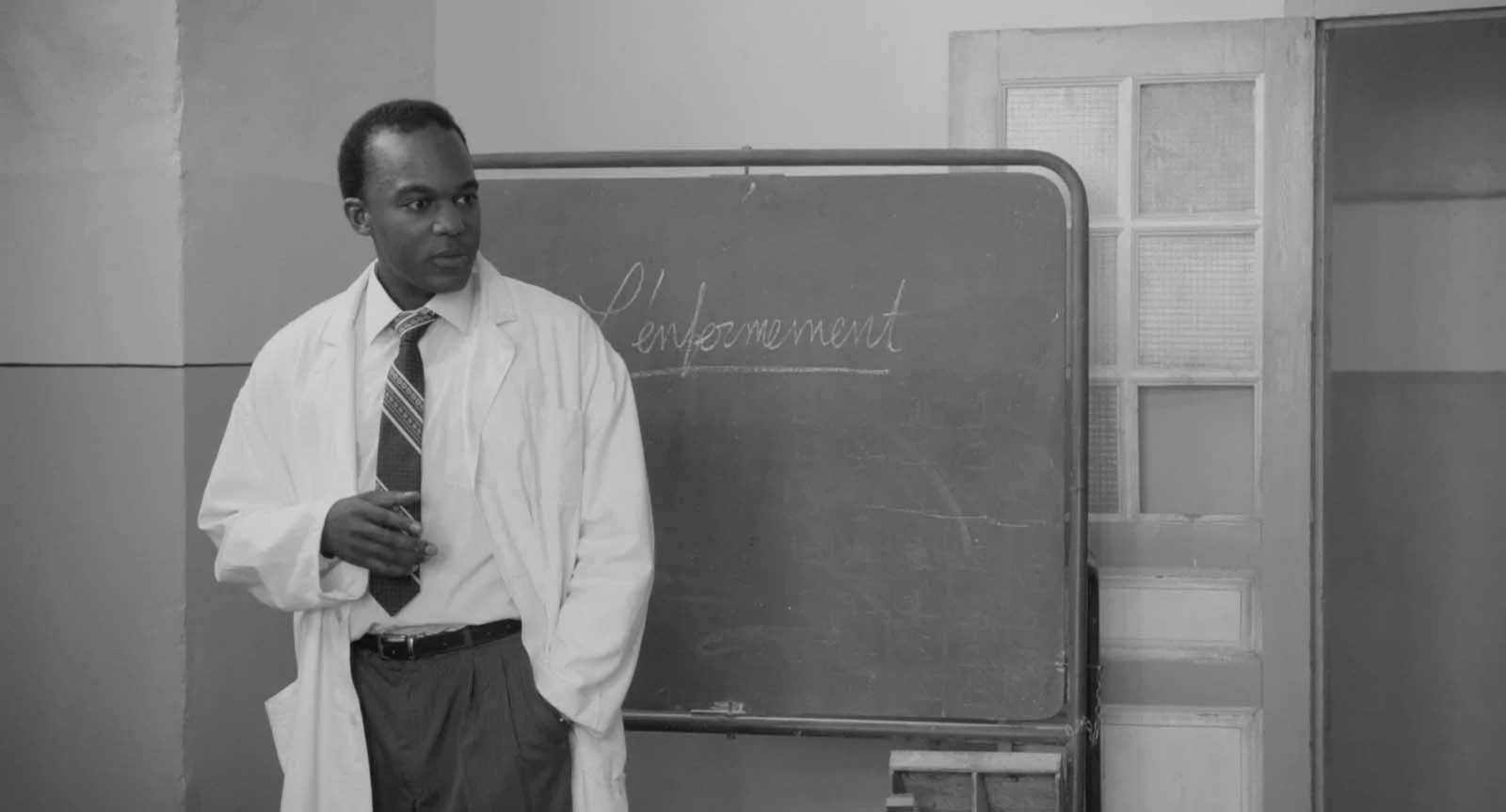

Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, au temps où le Docteur Frantz Fanon était Chef de la cinquième division entre l’an 1953 et 1956

Ce texte apporte un contre point à notre autre texte consacré au même film, disponible ICI Alors que les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie atteignent un pic inédit depuis la guerre d’indépendance, le cinéma semble redécouvrir – ou enfin découvrir – la personne de Frantz Fanon. Figure pourtant centrale de la pensée décoloniale,…

-

Peacock (Bernhard Wenger)

Matthias (Albrecht Schuch), un viennois trentenaire, travaille pour une société de location de proches, domaine dans lequel il excelle, cependant, sa vie sociale s’avère plus délicate. Si le film fait montre de drôlerie, il ne se départit pas de l’inanité de la vie de ces personnes d’âge moyen dont les motifs de satisfaction reposent sur…

-

Super Happy Forever (Kohei Igarashi) : artefacts épars d’un monde perdu

Sano (Hiroki Sano) séjourne dans un hôtel d’Izu avec son ami Miyata (Yoshimori Miyata), à la recherche d’un objet perdu, il apparaît que ce n’est pas la première fois qu’il se rend en ces lieux. Après Hold Your Breath Like A Lover (2015) et la co-réalisation de Takara, la nuit où j’ai nagé (2018, Damien…

-

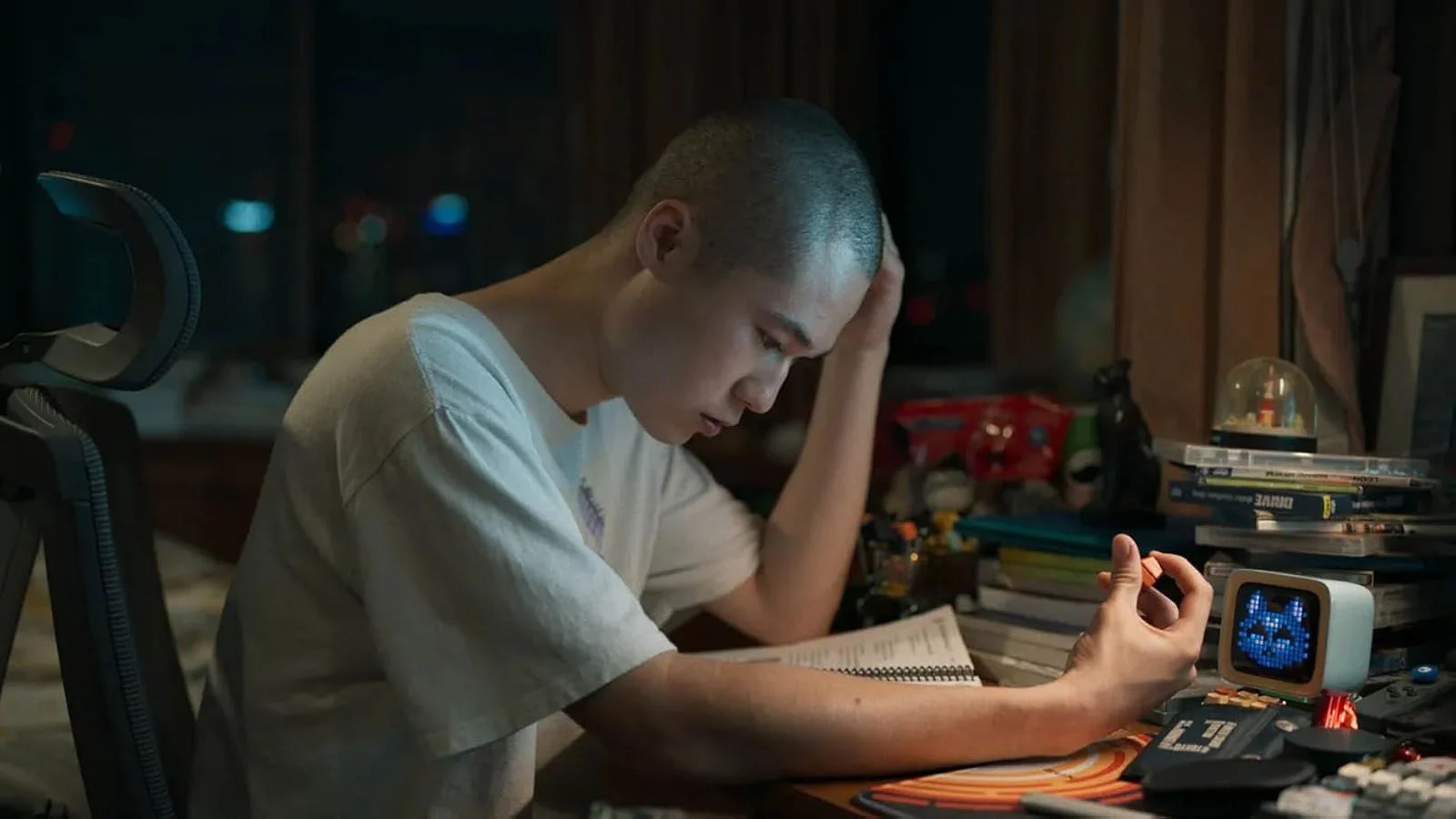

Arnon, un élève modèle (Sorayos Prapapan, Thaïlande, 2022) : lutter ou se conformer ?

Arnold (Korndanai Marc Dautzenberg), 18 ans, de retour au pays après une année d’échange aux Etats-Unis, effectue son année de Terminale dans un lycée de Bangkok. Brillant élève, il s’interroge sur son avenir. Inspiré d’un mouvement étudiant survenu en 2020, le premier long-métrage de Sorayos Prapapan dresse le portrait acerbe d’une jeunesse thaïlandaise en butte…

-

Frantz Fanon – Abdenour Zahzah

Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, au temps où le Docteur Frantz Fanon était Chef de la cinquième division entre l’an 1953 et 1956 — pour son titre complet, simplifié simplement Frantz Fanon — cherche à donner une idée de qui est ce psychiatre noir, anticolonialiste et fervent activiste antiraciste.…

-

Seinfeld, fini de rire

Peut-on rire de l’absurde sans sombrer ? C’est ce que propose d’analyser Hendy Bicaise dans son essai Seinfeld, Fini de rire. Un titre pour le moins étonnant lorsqu’on connaît cette sitcom terriblement drôle, qui raconte les petits riens du quotidien de quatre amis : l’humoriste Jerry Seinfeld, Elaine, Kramer et George. Créée cinq ans avant…

-

Petit tour (du monde) des avant-premières du FEMA

Le Festival La Rochelle Cinéma est l’occasion de se projeter sur l’année cinéphilique qui vient, à la manière de son homologue cannois. En effet, on y découvre quelques avant-premières de film qui irrigueront les agendas des critiques sur les quelques semaines à venir. Cet article est un rapide tour d’horizon de certains films qui ont…

-

L’oeil dans la tombe : Les Linceuls (David Cronenberg

Clinique, aride, dévitalisé… Voilà l’énumération d’adjectifs qui se formait dans mon esprit à la sortie de mon premier visionnage des Linceuls. Le dernier opus de Cronenberg est définitivement macabre, mal aimable et, à en croire les agrégateurs de retours spectateurs, tout aussi mal-aimé. Pourtant, si mon avis initial concordait avec cette réception négative générale, je…

-

Se retrouver pour s’éloigner : L’Aventura (Sophie Letourneur, 2025)

Comment filmer la fin manifeste d’une famille ? C’est probablement la question qui innerve le nouveau film de Sophie Letourneur. Sophie (Sophie Letourneur) et Jean-Phi (Philippe Katerine), après Voyages en Italie (2023), regagnent la péninsule italienne, cette fois accompagnés des deux enfants Claudine (Bérénice Vernet) et Raoul (Esteban Melero). Cette villégiature, attendue comme un moment…

-

Images d’une résistance : My Stolen Planet (Farahnaz Shafiri, 2025)

Premier long-métrage distribué en France de Farahnaz Shafiri, My Stolen Planet revient, avec l’aide d’archives privées, sur près de cinquante ans de lutte contre la République Islamique. Rapporter des images clandestines d’une société sous le joug d’une dictature devient un moyen d’expression majeur pour les cinéastes iraniens depuis les premières réalisations de Jafar Panahi. Farahnaz…