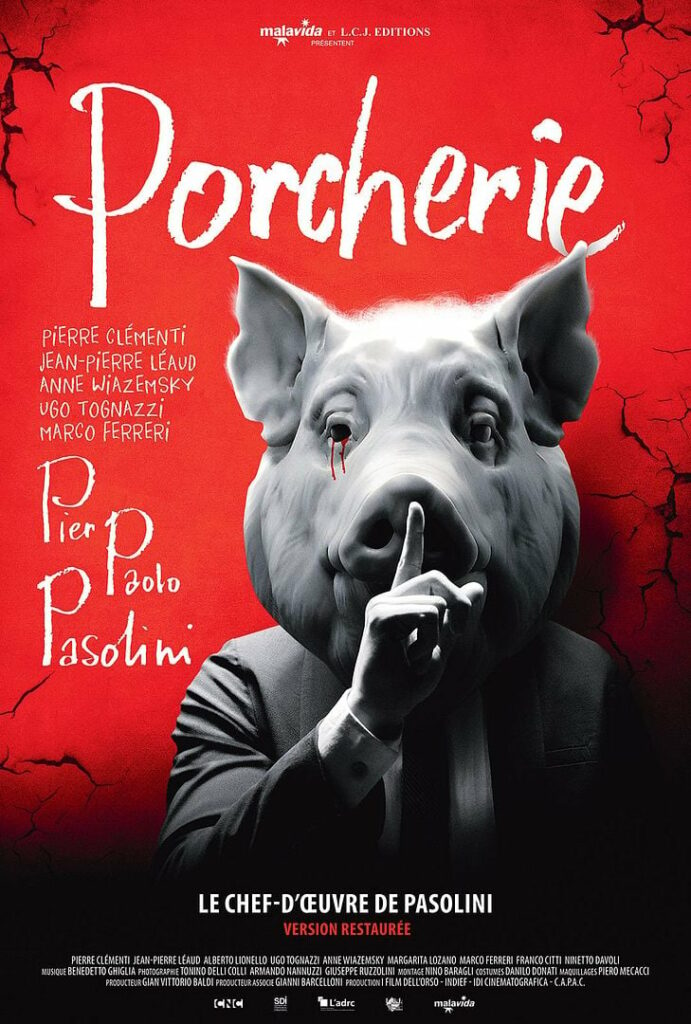

Après l’excellente rétrospective ayant pris place sur nos écrans de 8 films en 2022, Pier Paolo Pasolini, immense cinéaste italien, a le droit à la restauration de Porcherie, par Malavida. Il s’agit du neuvième film de Pier Paolo Pasolini, sorti un an après Théorème, un de ses chefs d’œuvre. Il critiquait déjà amèrement une bourgeoisie qu’il tient pour responsable de l’écervellement des classes populaires. L’impossibilité d’accès aux moyens de production était conjointe à l’impossibilité d’accès à l’art, et donc au beau. Pour un esthète comme Pasolini, les deux relèvent de la même gravité et conduisent à l’exploitation.

Porcherie n’est pas en reste sur la question bourgeoise. Le cinéaste italien décide de forcer le trait de la description sommaire de ses conditions matérielles de vie. Il ne tarit pas de plans larges, voire d’ensemble sur le château de cette famille. Résidence dont l’intérieur est assez dépeuplé de mobilier, rendant les personnages absolument libres dans l’espace, ne subissant pas de contrainte dans leur corps. Pasolini enfonce le clou avec tous ces plans où les personnages se font face, ou des champs contre-champs symétriques, transformant ses décors en une sorte de maison de poupée dans laquelle les personnages évoluent selon son bon vouloir. C’est peut-être de la mise en scène que provient leur constriction. Pourtant, ils s’échappent par le langage. Construit en deux histoires également réparties en durée, la partie prenant en charge le récit des bourgeois est surtout faite de dialogues entre eux, où le cinéaste a décidé d’insérer sa dialectique. Les dialogues en question, par exemple entre Julian (Jean-Pierre Léaud) et Ida (Anne Wiazemsky), se construisent autour de grandes questions. Amoureuses ici, puisque les deux ne se mettent d’accord sur rien concernant leur relation. On ne va jamais se demander qui va acheter le pain, mais plutôt avancer des arguments d’une grande philosophie. On les trouve absolument ridicules en première lecture, mais sommes obligés de reconnaître que ces bourgeois sont dépositaires de deux puissances au moins : le savoir et la rhétorique.

La puissance du verbe comble les grands espaces de Pasolini. Les mots sont les agents agissants du bourgeois pasolinien. C’est là qu’on a le droit de se gausser. Mais notre rire s’affermit dans un second temps, puisque les jeux verbaux ne sont pas dénués d’une grâce. Plus tard, nous apprenons que cette famille est nazie. C’est là que l’on peut valider l’usage du qualificatif de subversif concernant Pier Paolo Pasolini. Il reconnait la puissance de son ennemi le plus féroce : le bourgeois nazi. Il faut tout de même reconnaître une nouvelle fois qu’il ne va pas non plus le traiter avec le dos de la cuillère, notamment quand il révèle un des fantasmes particuliers de Julian : manger des cochons. La métaphore du film est vite expédiée, sur cette porcherie tant matérielle que morale et intellectuelle que dresse Pasolini dans son film.

Conclure ici serait souligner que le film est un millésime bien classique de la filmographie du cinéaste, qui semblerait bégayer dès 1969. Mais cette histoire de nazis se chevauche avec un autre récit, celui de cannibales au Moyen-Âge, arrêtés puis mis au pilori. Cette double-facette du film nous fait voir à quel point Pasolini est un expérimentateur. Peu dans la forme, mais plutôt dans la valeur discursive du film. Cette deuxième histoire ouvre beaucoup plus d’espaces pour l’imagination du spectateur qu’elle ne tranche de questions préposées. La démiurgie que l’on pouvait lui prêter suite à ce que nous avons écrit sur les marionnettes s’annule au regard de cette partie. En effet, tous les parallèles peuvent être faits entre les deux histoires, que l’on peut d’ailleurs décider de séparer totalement. Mais on ne se refait pas, et Pasolini a, semble-t-il, simplement voulu, parmi tous les parallèles, souligner que ces cannibales barbares ont la même voracité que cette bourgeoisie qui accumule et détruit. Cette interprétation encore une fois bas de plafond, parce que crue voire scabreuse, est renforcée par les fantasmes de Julian. Pasolini est peut-être ce petit malin qui dans son expérimentation revient à ses critiques primaires mais savoureuses.Les quelques seuls faits que l’on peut tirer de cette division du film sont finalement à mettre au regard de sa filmographie. Se retrouvent chacun dans une partie certains motifs de son cinéma, à savoir la critique de la bourgeoisie, mais aussi ces films d’époque, qui ont parfois été d’une grandeur incomparable comme L’Evangile selon Saint Matthieu (1964). Ce découpage lui permet de travailler les motifs, comme une sorte de potier qui changerait ses formes à mesure de son imagination. Une des grandes qualités de Pasolini a été, malgré son côté prolifique, de toujours revoir ses formes, et d’éviter la stagnation.

Version restaurée, le 5 mars 2025 au cinéma (Malavida films)

-

Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, au temps où le Docteur Frantz Fanon était Chef de la cinquième division entre l’an 1953 et 1956

Ce texte apporte un contre point à notre autre texte consacré au même film, disponible ICI Alors que les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie atteignent un pic inédit depuis la guerre d’indépendance, le cinéma semble redécouvrir – ou enfin découvrir – la personne de Frantz Fanon. Figure pourtant centrale de la pensée décoloniale,…

-

Peacock (Bernhard Wenger)

Matthias (Albrecht Schuch), un viennois trentenaire, travaille pour une société de location de proches, domaine dans lequel il excelle, cependant, sa vie sociale s’avère plus délicate. Si le film fait montre de drôlerie, il ne se départit pas de l’inanité de la vie de ces personnes d’âge moyen dont les motifs de satisfaction reposent sur…

-

Super Happy Forever (Kohei Igarashi) : artefacts épars d’un monde perdu

Sano (Hiroki Sano) séjourne dans un hôtel d’Izu avec son ami Miyata (Yoshimori Miyata), à la recherche d’un objet perdu, il apparaît que ce n’est pas la première fois qu’il se rend en ces lieux. Après Hold Your Breath Like A Lover (2015) et la co-réalisation de Takara, la nuit où j’ai nagé (2018, Damien…

-

Arnon, un élève modèle (Sorayos Prapapan, Thaïlande, 2022) : lutter ou se conformer ?

Arnold (Korndanai Marc Dautzenberg), 18 ans, de retour au pays après une année d’échange aux Etats-Unis, effectue son année de Terminale dans un lycée de Bangkok. Brillant élève, il s’interroge sur son avenir. Inspiré d’un mouvement étudiant survenu en 2020, le premier long-métrage de Sorayos Prapapan dresse le portrait acerbe d’une jeunesse thaïlandaise en butte…

-

Frantz Fanon – Abdenour Zahzah

Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, au temps où le Docteur Frantz Fanon était Chef de la cinquième division entre l’an 1953 et 1956 — pour son titre complet, simplifié simplement Frantz Fanon — cherche à donner une idée de qui est ce psychiatre noir, anticolonialiste et fervent activiste antiraciste.…

-

Seinfeld, fini de rire

Peut-on rire de l’absurde sans sombrer ? C’est ce que propose d’analyser Hendy Bicaise dans son essai Seinfeld, Fini de rire. Un titre pour le moins étonnant lorsqu’on connaît cette sitcom terriblement drôle, qui raconte les petits riens du quotidien de quatre amis : l’humoriste Jerry Seinfeld, Elaine, Kramer et George. Créée cinq ans avant…

-

Petit tour (du monde) des avant-premières du FEMA

Le Festival La Rochelle Cinéma est l’occasion de se projeter sur l’année cinéphilique qui vient, à la manière de son homologue cannois. En effet, on y découvre quelques avant-premières de film qui irrigueront les agendas des critiques sur les quelques semaines à venir. Cet article est un rapide tour d’horizon de certains films qui ont…

-

L’oeil dans la tombe : Les Linceuls (David Cronenberg

Clinique, aride, dévitalisé… Voilà l’énumération d’adjectifs qui se formait dans mon esprit à la sortie de mon premier visionnage des Linceuls. Le dernier opus de Cronenberg est définitivement macabre, mal aimable et, à en croire les agrégateurs de retours spectateurs, tout aussi mal-aimé. Pourtant, si mon avis initial concordait avec cette réception négative générale, je…

-

Se retrouver pour s’éloigner : L’Aventura (Sophie Letourneur, 2025)

Comment filmer la fin manifeste d’une famille ? C’est probablement la question qui innerve le nouveau film de Sophie Letourneur. Sophie (Sophie Letourneur) et Jean-Phi (Philippe Katerine), après Voyages en Italie (2023), regagnent la péninsule italienne, cette fois accompagnés des deux enfants Claudine (Bérénice Vernet) et Raoul (Esteban Melero). Cette villégiature, attendue comme un moment…

-

Images d’une résistance : My Stolen Planet (Farahnaz Shafiri, 2025)

Premier long-métrage distribué en France de Farahnaz Shafiri, My Stolen Planet revient, avec l’aide d’archives privées, sur près de cinquante ans de lutte contre la République Islamique. Rapporter des images clandestines d’une société sous le joug d’une dictature devient un moyen d’expression majeur pour les cinéastes iraniens depuis les premières réalisations de Jafar Panahi. Farahnaz…