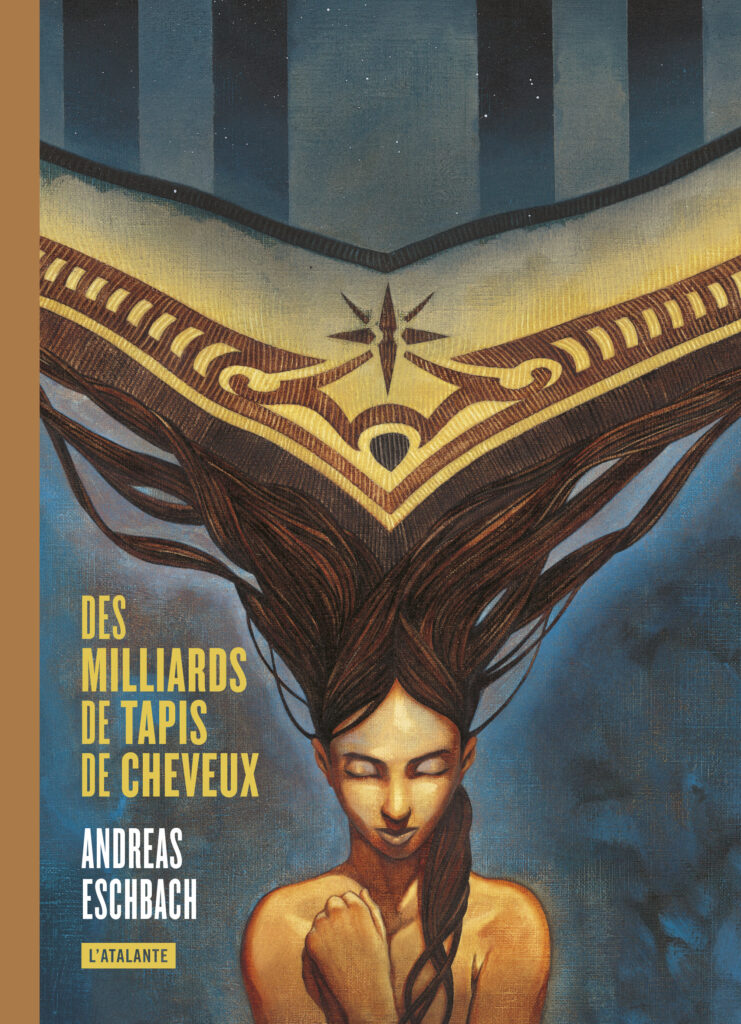

Depuis des temps immémoriaux, les Hommes vénèrent les dieux et idolâtrent d’autres hommes comme tels, parfois jusqu’à sacrifier leur propre existence. Quel est le sens de tout ça ? Y en a-t-il seulement un ? Ce sont les questions que pose Andreas Eschbach, chef de file de la littérature SF allemande, avec son premier ouvrage, Des milliards de tapis de cheveux, dont il a rédigé une première nouvelle alors qu’il n’était encore qu’étudiant.

Sur une planète lointaine, une caste d’hommes s’adonne toute leur vie à une œuvre unique : un tapis réalisé uniquement avec les cheveux de leurs femmes et concubines, dans le but d’orner le palais de l’Empereur. L’Empereur, cet être magnifique, âgé de dix mille ans, sans lequel les étoiles cesseraient de briller. Il est le centre du monde autour duquel cette planète tourne mais aussi, nous l’apprenons plus loin dans le roman, des millions d’autres planètes. Son pouvoir s’étend à l’infini et semble éternel. Et si certains osent professer qu’il est mort, renversé par des rebelles, ceux-là seront directement pendus ou lapidés pour hérésie. Car si c’est bien la Vérité que le lecteur recherche ici, les peuples adorateurs la renient ou la rejettent.

L’œuvre d’Eschbach est un roman-choral, ou plutôt une sorte de recueil de nouvelles : chaque chapitre explore, de manière indépendante, une situation, un personnage et son histoire de vie. Tous sont reliés, de près ou de loin via le culte de l’Empereur. Chaque situation se révèle être le nœud d’un tapis dont nous percevons le dess(e)in final au tout dernier chapitre du roman. Et ce dessein est tout sauf spirituel, éclatant ou politique. Il est tragique, ridicule et illustre à lui seul tous les travers de la nature humaine.

Qui sont ces fameux peuples décrits dans le roman ? Tous vivent sur des planètes désolées, où la chaleur est étouffante et l’odeur répugnante. La pauvreté est partout, il est difficile de se sustenter. Et chaque société est exclusivement organisée autour du culte de l’Empereur et du commerce de ces tapis, fruit du travail de toute une vie, réalisé nœud après nœud, jour après jour. Les tisseurs remplissent leur devoir avec dévotion et servilité, peut-être même avec foi ? Remplacez le mot « empereur » par « dieu», le livre fonctionnera tout aussi bien. Mais est-il réellement question de spiritualité ici ? Les pages se tournent, les chapitres défilent, et à aucun moment nous ne ressentons cette méditation, ce retour en soi-même qui nourrit le principe même de la spiritualité. En revanche, nous voyons se dessiner les caractéristiques d’une religion dogmatique, avec ses règles et ses interdits, nourrie par l’obéissance et la crainte envers un être supposément supérieur. Nous découvrons alors un père prêt à sacrifier son fils pour perpétuer les traditions ancestrales, le désespoir profond d’un homme lorsqu’un incendie détruit son tapis de cheveux, ou encore un rebelle venant d’une autre galaxie, emprisonné comme hérétique pour oser déclarer l’impensable (la mort de l’Empereur). Les destins de chaque personnage sont prédéterminés par ce fameux culte divin. Les fils de tisseurs seront tisseurs à leur tour, les flûtistes abandonnent leur carrière pour finir leur vie sur des vaisseaux impériaux, les collecteurs d’impôts fouillent les maisons pour servir l’Empereur. Les choses sont écrites, et gare à celui qui voudrait transgresser ces règles absolues. Chaque situation est différente, chaque personnage la vit différemment, et nous vivons à travers eux un panel d’émotions allant de la foi aveugle et l’idolâtrie jusqu’au désespoir de voir son existence cadenassée, tel le flûtiste Piwano, déserteur au péril de sa vie.

Loin de s’essouffler, le roman nous amène toujours plus loin dans ce recueil de l’absurde et nous tient en haleine jusqu’au tout dernier chapitre où nous apprenons enfin les origines de cette tradition de tissage. Nous délaissons alors l’obscurantisme pour entrer dans le domaine du ridicule et de la folie pure, la folie amenée par le pouvoir. L’épilogue conclut le roman de manière à la fois simple et tragique en reprenant l’histoire de vie d’un tisseur. Une vie cette fois sans Empereur. La boucle est bouclée, et nous ne pouvons que compatir face au drame intérieur que vit le pauvre homme.

Avec Des milliards de tapis de cheveux, Eschbach dénonce des vérités tragiques sur notre société, d’abord par un mélange des genres littéraires, car outre les chapitres qui se déroulent à bord de vaisseaux, le lecteur a la sensation d’être plongé au sein d’une ancienne civilisation asservie et ravagée par l’obscurantisme. Nous comprenons le processus d’anéantissement des cultures afin de mieux asservir les peuples, processus régulièrement utilisé par n’importe quel fou désireux d’asseoir son pouvoir. Et cela n’appartient pas qu’au passé, la preuve en est avec le régime nazi ou encore Daesh avec ses multiples campagnes de destruction patrimoniales au Proche Orient.

Des milliards de tapis de cheveux n’est pas un unicum, Andreas Eschbach a procédé de la même manière avec le diptyque Jésus Vidéo et sa suite L’affaire Jésus : ces deux romans adoptent la forme de thrillers, mais nous restons néanmoins bien dans l’univers de la SF puisque les livres traitent de voyage dans le temps. En pleine campagne de fouilles à Jérusalem, un archéologue découvre une tombe vieille de deux mille ans avec un camescope, qui n’existe pas encore. La question que se pose le protagoniste est la suivante : qu’est-ce qu’un homme voyageant deux mille ans dans le passé pourrait faire et filmer avec un camescope ? Avec ce fabuleux diptyque, l’auteur dénonce le fanatisme religieux et ce qu’il nomme « les Fous de Dieu ».

Andreas Eschbach reçut, non sans surprise, le Grand prix de l’Imaginaire pour ce roman. Une œuvre mélancolique et empreinte de philosophie, dressant un portrait sans concession de notre rapport au pouvoir et à la religion, que la citation de John Emerich Dalberg illustre à la perfection : « Le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend absolument fou ».

Des milliards de tapis de cheveux est un roman d’Andreas Eschbach, publié en 1995 et disponible aux éditions L’Atalante : ICI (cliquer)

-

Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, au temps où le Docteur Frantz Fanon était Chef de la cinquième division entre l’an 1953 et 1956

Ce texte apporte un contre point à notre autre texte consacré au même film, disponible ICI Alors que les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie atteignent un pic inédit depuis la guerre d’indépendance, le cinéma semble redécouvrir – ou enfin découvrir – la personne de Frantz Fanon. Figure pourtant centrale de la pensée décoloniale,…

-

Peacock (Bernhard Wenger)

Matthias (Albrecht Schuch), un viennois trentenaire, travaille pour une société de location de proches, domaine dans lequel il excelle, cependant, sa vie sociale s’avère plus délicate. Si le film fait montre de drôlerie, il ne se départit pas de l’inanité de la vie de ces personnes d’âge moyen dont les motifs de satisfaction reposent sur…

-

Super Happy Forever (Kohei Igarashi) : artefacts épars d’un monde perdu

Sano (Hiroki Sano) séjourne dans un hôtel d’Izu avec son ami Miyata (Yoshimori Miyata), à la recherche d’un objet perdu, il apparaît que ce n’est pas la première fois qu’il se rend en ces lieux. Après Hold Your Breath Like A Lover (2015) et la co-réalisation de Takara, la nuit où j’ai nagé (2018, Damien…

-

Arnon, un élève modèle (Sorayos Prapapan, Thaïlande, 2022) : lutter ou se conformer ?

Arnold (Korndanai Marc Dautzenberg), 18 ans, de retour au pays après une année d’échange aux Etats-Unis, effectue son année de Terminale dans un lycée de Bangkok. Brillant élève, il s’interroge sur son avenir. Inspiré d’un mouvement étudiant survenu en 2020, le premier long-métrage de Sorayos Prapapan dresse le portrait acerbe d’une jeunesse thaïlandaise en butte…

-

Frantz Fanon – Abdenour Zahzah

Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, au temps où le Docteur Frantz Fanon était Chef de la cinquième division entre l’an 1953 et 1956 — pour son titre complet, simplifié simplement Frantz Fanon — cherche à donner une idée de qui est ce psychiatre noir, anticolonialiste et fervent activiste antiraciste.…

-

Seinfeld, fini de rire

Peut-on rire de l’absurde sans sombrer ? C’est ce que propose d’analyser Hendy Bicaise dans son essai Seinfeld, Fini de rire. Un titre pour le moins étonnant lorsqu’on connaît cette sitcom terriblement drôle, qui raconte les petits riens du quotidien de quatre amis : l’humoriste Jerry Seinfeld, Elaine, Kramer et George. Créée cinq ans avant…

-

Petit tour (du monde) des avant-premières du FEMA

Le Festival La Rochelle Cinéma est l’occasion de se projeter sur l’année cinéphilique qui vient, à la manière de son homologue cannois. En effet, on y découvre quelques avant-premières de film qui irrigueront les agendas des critiques sur les quelques semaines à venir. Cet article est un rapide tour d’horizon de certains films qui ont…

-

L’oeil dans la tombe : Les Linceuls (David Cronenberg

Clinique, aride, dévitalisé… Voilà l’énumération d’adjectifs qui se formait dans mon esprit à la sortie de mon premier visionnage des Linceuls. Le dernier opus de Cronenberg est définitivement macabre, mal aimable et, à en croire les agrégateurs de retours spectateurs, tout aussi mal-aimé. Pourtant, si mon avis initial concordait avec cette réception négative générale, je…

-

Se retrouver pour s’éloigner : L’Aventura (Sophie Letourneur, 2025)

Comment filmer la fin manifeste d’une famille ? C’est probablement la question qui innerve le nouveau film de Sophie Letourneur. Sophie (Sophie Letourneur) et Jean-Phi (Philippe Katerine), après Voyages en Italie (2023), regagnent la péninsule italienne, cette fois accompagnés des deux enfants Claudine (Bérénice Vernet) et Raoul (Esteban Melero). Cette villégiature, attendue comme un moment…

-

Images d’une résistance : My Stolen Planet (Farahnaz Shafiri, 2025)

Premier long-métrage distribué en France de Farahnaz Shafiri, My Stolen Planet revient, avec l’aide d’archives privées, sur près de cinquante ans de lutte contre la République Islamique. Rapporter des images clandestines d’une société sous le joug d’une dictature devient un moyen d’expression majeur pour les cinéastes iraniens depuis les premières réalisations de Jafar Panahi. Farahnaz…