Hormi la signature de Kiyoshi Kurosawa et leurs dates de sortie française à une semaine d’intervalle, quels sont les points communs entre Chime (sorti le 28 mai) et Cloud (sorti le 4 juin) ? À première vue, ce sont plutôt leurs différences qui sont aveuglantes.

Le premier est un moyen-métrage de 45 minutes où un professeur de cuisine, Takuji Matsuoka, est témoin du suicide d’un de ses étudiants, Tashiro, prétendant entendre un son de carillon permanent. Oeuvre où l’abstraction et la création d’une atmosphère opaque et angoissante priment sur la logique narrative, et dont l’essentiel des questions restent sans réponse.

Le second est un long-métrage de 2 heures né, de l’aveu même du réalisateur dans le dossier de presse, de son “désir de longue date de faire un film d’action violent”. Autour de son protagoniste, Ryôsuke Yoshii, revendeur en ligne à la moralité ambiguë, les intrigues et retournements de situations s’enchaînent jusqu’à une explosion cathartique finale.

Face à tant de différences, seuls leurs titres, Chime (“carillon”) et Cloud (“nuage”), semblent les rattacher, par leur immatérialité, à la thématique centrale de l’oeuvre du cinéaste japonais, celle de la contamination, de la “libre-circulation” du mal, que ce soit sur un plan sonore (les sons de carillons sans source visible de Chime) ou visuel (les nuages menaçants mais intangibles de Cloud).

Placer les deux films l’un contre l’autre relève pourtant d’une certaine facilité. Selon cette vision dualiste et simpliste, Chime serait l’oeuvre exigeante dont le minimalisme affirmerait à nouveau la place de Kurosawa comme “Antonioni du cinéma d’horreur”, créant des fragments purs d’angoisse en épurant ses plans de toute action et de toute présence, s’appuyant uniquement sur la puissance suggestive du “vide” sur les spectateurs.

Tandis que la forme hybride de Cloud, en ferait un film “trop plein”, voire schizophrénique, faisant coexister plusieurs visages au point de frôler le déséquilibre. Or, Cloud assume la part trouble de son identité. Le film “social” du départ, exposant clairement les problématiques concrètes (travail, logement, argent) qu’affronte Ryôsuke, laisse progressivement place au thriller psychologique, multipliant les “micro-agressions” contre le protagoniste et distillant un climat paranoïaque. C’est dans ces séquences, où l’effroi et la tension peuvent naître d’un événement aussi anodin qu’une fuite de machine à café brisant le silence étouffé d’une maison, que Cloud se rapproche le plus de Chime. Mais, cette longue montée en tension aboutit, dans le dernier tiers du film, à un virage “maximaliste”, où Kurosawa lâche les brides, d’une manière assez inédite dans sa filmographie, et adopte un rythme nettement plus frénétique sur lequel plane l’ombre du cinéma d’action “à l’américaine”.

Certains aficionados du cinéaste japonais peuvent voir dans ce dernier segment de Cloud, une trahison du style sinueux et austère qui a fait sa renommée (notamment avec le thriller glaçant Cure (1997) et le film de fantômes numériques Kaïro (2001)). Nous y percevons, au contraire, un geste de totale liberté, le signe revigorant, qu’à 69 ans, le cinéaste japonais a toujours la capacité d’échapper à toutes les attentes et les préconceptions qui l’entourent.

De plus, les deux films proposent un décryptage approfondi de la société japonaise contemporaine où l’hyperconnexion virtuelle va de pair avec la déconnexion du réel.

La valeur d’usage : nous devenons ce qui nous sert (Chime)

“La moitié de mon cerveau a été remplacée par une machine”. Dans bon nombre d’autres films, ces paroles adressées à Takuji Matsuoka par son élève Tashiro serviraient à annoncer la nature de cyborg de ce dernier. Mais, chez Kurosawa, l’étrange et le commentaire sociologique ne sont jamais bien loin et le propos choc de l’étudiant souligne surtout le thème central du moyen-métrage : notre aliénation au contact des “machines” censées nous servir.

À ce titre, il n’est pas innocent que le plan le plus terrifiant du film soit probablement celui sur le regard vide et le sourire fixe du fils adolescent de l’enseignant-cuisinier détournant brièvement le regard de l’écran d’ordinateur avec lequel il paraît avoir fusionné.

D’ailleurs, tous les personnages semblent avoir perdu leur humanité. Tashiro découpe ses légumes avec une efficacité robotique, la femme de M. Matsuoka écrase à répétition des cannettes avec le regard et les gestes aussi vides et mécaniques qu’un rouleau compresseur, quant aux figures criminelles du film, elles semblent obéir à un signal qui les fait agir dans une froideur déconcertante.

Fascinant renversement dialectique qu’opère ici Kurosawa ; si à force de se servir de certains outils, ceux-ci en venaient à nous utiliser, à coloniser nos esprits au point de nous déconnecter de nos réflexes humains (compassion, attention, etc…).

Si l’idée que l’usage excessif des écrans puisse nous aliéner et transformer nos cerveaux en des formes “d’intelligences artificielles” n’est pas foncièrement nouvelle, le cinéaste en pousse le vice. En effet, pourquoi ne pas étendre cette logique à d’autres outils ? Par exemple, un professeur de cuisine ne pourrait-il pas finir par faire corps avec son couteau ?

Valeur d’échange : le prix à payer (Cloud)

Cloud acte encore plus que Chime, la conquête du réel par le virtuel. Mais là où le premier abordait principalement “l’usage” qu’on fait de nos outils mécaniques comme numériques, le second s’intéresse essentiellement à la “valeur d’échange” des produits dans le Japon contemporain, hyperconnecté et consumériste.

À travers la trajectoire de son personnage principal, Ryosuke, qui quitte son emploi d’ouvrier à l’usine pour faire fortune dans la revente en ligne, Kurosawa analyse le lien symptomatique de l’indépendance entre la production et la vente à la déconnexion entre nos actes et leurs conséquences.

Le cinéaste-sociologue semble prendre acte d’un stade terminal de la “valeur travail”, la situation idéale pour faire du bénéfice n’étant plus de produire un artefact, de lui attribuer un “juste prix” et de le vendre, mais d’usurper la production d’autrui à un moindre coût et de la revendre avec un surcoût purement spéculatif. Dans ce monde dépeint par Kurosawa, la valeur d’usage n’existe plus, seule compte la valeur d’échange.

D’ailleurs, comme Ryosuke l’explique à son jeune assistant, Sano (personnage le plus opaque et mystérieux du film), lui-même ne connaît ni l’usage, ni la nature des produits qu’il vend (ainsi, il est incapable de dire si un sac qu’il propose est contre-fait ou de la véritable marque). Tout ce qui compte c’est d’atteindre la valeur d’échange maximale acceptable par les consommateurs.

Si ces processus ne datent pas de la naissance d’internet, Cloud témoigne du renforcement de ces pratiques que l’anonymat relatif et l’absence de nécessité d’un contact direct entre les acteurs de la transaction permettent.

Mais, le virtuel n’a pas encore totalement gagné la guerre contre le réel. C’est là où le virage du film, dans son dernier tiers, vers les pures codes du cinéma d’action est loin d’être gratuit. Il incarne un retour de la réalité refoulé par l’écran d’ordinateur ; des corps, des vies affectés par les ventes et arnaques de Ryosuke qui vont finir par lui exploser littéralement au nez. Malgré les signes annonciateurs dispersés au long du film, ce dernier n’aura rien vu venir, trop hypnotisé par l’abstraction des cases “vendus” orangées de sa plateforme de revente pour s’imaginer les figures humaines se cachant derrière.

Sans rien révéler de la fin ni de Cloud ni de Chime, nous pouvons juste dire que Kurosawa reste fidèle aux fins ouvertes et sans victoire ni morale, ni idéologique qui caractérise sa filmographie. Peu importe qui survit ou qui périt, la libre-circulation du mal, elle, n’est pas prête de s’interrompre.

Image de couverture © Art House

-

Seinfeld, fini de rire

Peut-on rire de l’absurde sans sombrer ? C’est ce que propose d’analyser Hendy Bicaise dans son essai Seinfeld, Fini de rire. Un titre pour le moins étonnant lorsqu’on connaît cette sitcom terriblement drôle, qui raconte les petits riens du quotidien de quatre amis : l’humoriste Jerry Seinfeld, Elaine, Kramer et George. Créée cinq ans avant…

-

Petit tour (du monde) des avant-premières du FEMA

Le Festival La Rochelle Cinéma est l’occasion de se projeter sur l’année cinéphilique qui vient, à la manière de son homologue cannois. En effet, on y découvre quelques avant-premières de film qui irrigueront les agendas des critiques sur les quelques semaines à venir. Cet article est un rapide tour d’horizon de certains films qui ont…

-

L’oeil dans la tombe : Les Linceuls (David Cronenberg

Clinique, aride, dévitalisé… Voilà l’énumération d’adjectifs qui se formait dans mon esprit à la sortie de mon premier visionnage des Linceuls. Le dernier opus de Cronenberg est définitivement macabre, mal aimable et, à en croire les agrégateurs de retours spectateurs, tout aussi mal-aimé. Pourtant, si mon avis initial concordait avec cette réception négative générale, je…

-

Se retrouver pour s’éloigner : L’Aventura (Sophie Letourneur, 2025)

Comment filmer la fin manifeste d’une famille ? C’est probablement la question qui innerve le nouveau film de Sophie Letourneur. Sophie (Sophie Letourneur) et Jean-Phi (Philippe Katerine), après Voyages en Italie (2023), regagnent la péninsule italienne, cette fois accompagnés des deux enfants Claudine (Bérénice Vernet) et Raoul (Esteban Melero). Cette villégiature, attendue comme un moment…

-

Images d’une résistance : My Stolen Planet (Farahnaz Shafiri, 2025)

Premier long-métrage distribué en France de Farahnaz Shafiri, My Stolen Planet revient, avec l’aide d’archives privées, sur près de cinquante ans de lutte contre la République Islamique. Rapporter des images clandestines d’une société sous le joug d’une dictature devient un moyen d’expression majeur pour les cinéastes iraniens depuis les premières réalisations de Jafar Panahi. Farahnaz…

-

28 ans plus tard de Danny Boyle : memento mori, memento amori

La suite très attendue de 28 jours plus tard et de 28 semaines plus tard sort enfin dans nos salles obscures. Un troisième film pour cette saga d’autant plus attendue qu’elle signe le retour de Danny Boyle à la réalisation après avoir laissé la suite à la main de Juan Carlos Fresnadillo. Les différentes informations…

-

Le rendez-vous de l’été – Valentine Cadic

Blandine, une jeune normande, se rend à Paris pour participer aux festivités des Jeux Olympiques 2024 et retrouver un membre de sa famille, perdu de vue depuis de nombreuses années. Avec ce premier long-métrage, Valentine Cadic opte pour le motif de l’errance d’un personnage entre deux âges qui ne se reconnaît pas dans les schémas…

-

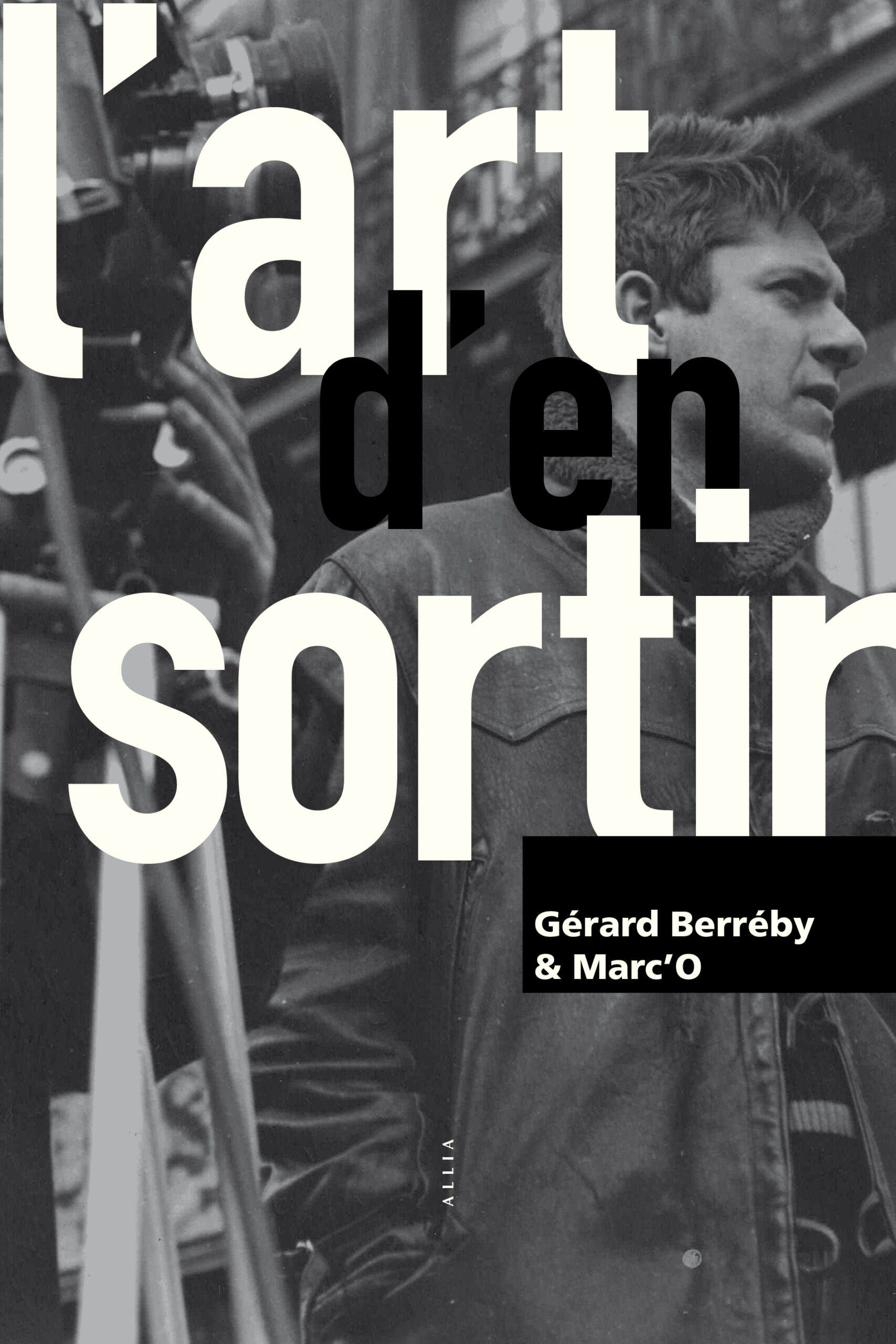

Marc’O, sort de l’ombre

Au milieu de l’effervescence des mouvements intellectuels et artistiques, il y a une personne, une ombre : Marc-Gilbert Guillaumin, ou « Marc’O ». Effleurant, touchant de ses doigts le cinéma, le théâtre, il apparaît comme une ombre dissimulée dans les milieux particulièrement parisiens. Côtoyant Guy Debord et les situationnistes, André Breton et les surréalistes, il…

-

FEMA 2025 : L’Agent Secret (Kleber Mendonça Filho)

L’Agent Secret de Kleber Mendonça Filho fait partie des films de la sélection « Ici et ailleurs » du festival de la Rochelle. Le but de la sélection est de faire découvrir des films du monde entier, afin de faire valoir la diversité des productions cinématographiques contemporaines. Pour ce faire, les sélectionneurs ont pour habitude de se…

-

Dimanches – Shokir Kholikov

Comment filmer la fin d’un monde, d’existences modestes et simples ? Premier long-métrage de Shokir Kholikov, Dimanches suit la vie d’un vieux couple ouzbek habitant un corps de ferme. Il tirent des chèvres qu’ils élèvent laine et lait, source de leur subsistance. Le film, construit comme une chronique au fil des saisons, donne à voir insidieusement…